現代はVUCAの時代と言われる。数年前からキーワードとなっていたVUCA。VUCAのVは「Volatility:変動性」、Uは「Uncertainty:不確実性」、Cは「Complexity:複雑性」、Aは「Ambiguity:曖昧性」を指す。辞書的には「将来の予測が困難、あるいは不可能な状態」を意味する。

この4つのキーワードは、新型コロナウイルスによる世界パニック中、不可避的な緊張感を持つものになった。ウィルスパニックは早晩、落ち着くだろう。しかしVUCA自体は残っていく。VUCAの時代、私たちに突きつけられる問題が、私たちの想定内であるはずはない。全てが想定外となる問題を、どのように解決すればよいか。拙著『哲学者に学ぶ、問題解決のための視点のカタログ』でも詳しく解説しているが、近現代の哲学作品から、そのキモとなるところを抜き出そう。

【ドクロが見えるか?】

『大使たち』という絵がロンドン・ナショナル・ギャラリーにある。ドイツの画家、ハンス・ホルバインによって1533年に描かれた。日本ではあまり有名ではないが、哲学者の間では知られている。この絵の価値は、ルノアールやモネの絵とは全く違うところにあるのだ。これらがハートを揺り動かすものなら、『大使たち』は頭を揺さぶる。この絵は、「見るとはどういうことか」を考えさせる。

ホルバインによる仕掛け

『大使たち』はまず、堂々たる2人の紳士に注目させる。彼らが権力者であることを示す小道具が、絵全体に配置されている。2人は、世俗と教会の権力者を代表しているのだ。

これらはホルバインによる仕掛け。この仕掛けによって、私たちは「見るべきもの」へ誘導されてしまう。もしかしたら、冒頭中身だしの【ドクロクロが見えるか?】にショックを受け、この絵を動かし、いろいろな角度から眺めたかもしれない。だが、こんな挑戦的な言葉がなければ、大抵の人は「素晴らしい絵だ」と頷き、「見るべきもの」を見たと得心し、この絵から離れていっただろう。

ぼんやりとした違和感を感じた人がいるかもしれない。そう、それは真ん中下部、床の上に浮かぶ正体不明の物体だ。この正体を見破るのはなかなか難しい。なぜなら「斜め下から」この絵を見なければならないからだ。

この正体が、ドクロだ。

この絵が飾られた美術館の部屋を後にする。だが、なんとなく視線を感じ、部屋の出口から振り返る。その時、「真実のドクロ」がふいに現れる。

これがホルバインの仕掛けだ。

【スラヴォイ・ジジェク】

スラヴォイ・ジジェクという哲学者がいる。彼は2000年代に、世界で最も注目されている哲学者となった。そんな彼に、「知識人のロックスター」とあだ名が付けられた。そして多くの若者たちが、ジジェクの影響で哲学書を読むようになった。インターネットで検索すると、ジジェクの講演会、インタビュー、対談が数え切れないほど表示される。

ジジェクは、『斜めから見る』という作品でこんなことを言っている。

「ホルバインの『大使たち』の細長い染みは、私の視野の調和を乱す」

ここで「調和」とは、「固定された視点や観念」と言い換えられる。私たちは、「自分が見たいように見ている」と考えている。しかし、実際は、権力によって「こう見るように」と誘導されてしまうのだ。

【まっすぐ見る】

禅の公案に、こんなものがある。

梅のような木を想像して欲しい。枝はグネグネと曲がりくねっている。その梅の木を前にして、師匠は弟子に問う。

「この木をまっすぐ見てみろ」

そこで弟子は、曲がりくねっている枝がまっすぐに見えるポイントを探そうとする。だが、自然のものに、幾何学的な直線でできているものなどあるはずない。ましてや、相手は梅だ。それでも弟子は、ほぼまっすぐに見えるポイントを探して答える。

「ここから見えました」

しかし師匠は答える。

「違う」

「視点を変え続ける」が大事

そして弟子は、別の「まっすぐに見える」ポイントを探そうと梅の木を巡り、視点を変え続ける。ところが、「ここから見えます」と答える限り、師匠から「ヨシ!」はもらえない。弟子に求められるのは、「まっすぐ」への答えだ。まあ、ここから先は禅の蘊奥なので立ち入らないでおこう。

哲学的には、「視点を変え続ける」が大事となる。

1つの地点を定め、そこから梅の木を見続けることは、決して「まっすぐ見る」ことにはならない。そこから見える枝が、どれほどまっすぐに見えそうでも、それは思い込みや先入観になってしまう。脚立に登って上からこの梅の木を見たり、視野に入る限り遠い地点からこの梅の木を見たり。視点を変え続けることで、いずれ、梅の「まっすぐ」が見られるようになるのだ。

【正しく見る】

最後に、メルロ=ポンティの解説を参照しよう。

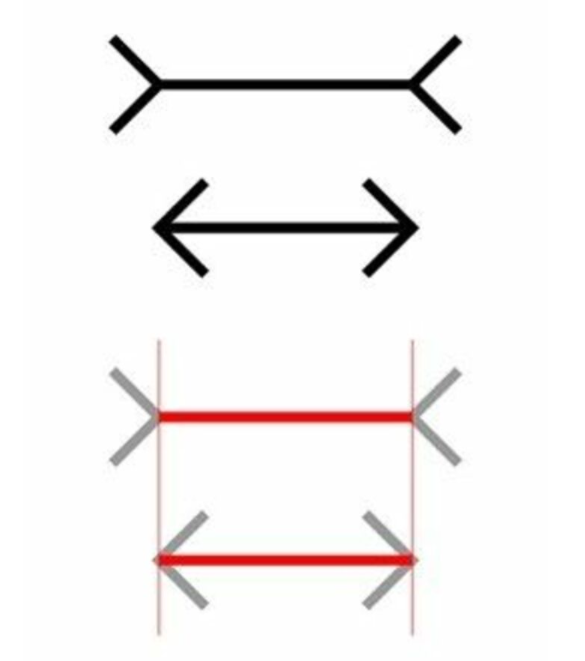

「ミュラー・リアーの錯視」という問題がある。ドイツの心理学者フランツ・カール・ミュラー・リヤーが考案した。名前はさておき、この図形自体は広く知られているだろう。

「同じ長さである」の条件が与えられているからこそ

これは「錯視」を問題にしている。つまり、「違う長さに見えるが正しくは同じである」と答えが矯正される。定規で測れば、上下どちらの赤線も確かに同じ長さになる。しかしメルロ=ポンティは、「正しく見る」とか「客観的に見る」より、上の線のほうが長く見えてしまう経験を重視する。

「ミュラー・リアーの錯視において、2つの直線部分は同等でも不等でもない。このような二者択一が課せられるのは客観的世界の中に過ぎない」

「上も下も同じ長さである」と言われれば、私たちはそのように見ようとする。今、私たちが目にしている上下に並べたこの視点から離れ、同じ長さに見えるポイントを探そうとするだろう。そのポイントに至るまで、視点を変え続けるだろう。しかし、「同じ長さである」という条件が与えられているからこそ、それが分かるポイントを探し続けられるのだ。

もし、「同じ長さである」ことを知らされないままだったらどうだろう。そしてもし、たまたまそれがわかるポイントを見つけた時、驚きはどれほどのものだろうか。

「見る」は私たちの経験を成り立たせる。「まさに今、見ている景色」は写真の景色とは違う。その地点にどのような身体があるかによって、見える景色は全く異なる。たとえそれが「私」の「身体」であっても、悲しい時と嬉しい時とでは、世界の姿はまったく違って見られるだろう。

【見かけどおりのものは何一つない】

VUCA時代は、「客観的に見られない」「正しく見られない」から始めたほうが、仕事の現場が楽しくなるだろう。アイディアも占有されるこのではなく、共有されるものなるはずだ。「正しさ」や「客観性」は、始めからすでに「誤り」を抱えている。では視点はどうだろうか。視点に誤りはない。ただ別の見方があるだけだ。違う視点は間違った視点ではない。

ジジェクは、「見かけどおりのものは何一つない」と断言する。固定された視点で問題を凝視することは、問題を鮮明にするどころかボヤけさせてしまう。ついでに言うと、こんな凝視を続けては不健康だ。精神的にも負担だろう。私たちが見ている問題は、視点を動かすことで、思いも寄らない姿を見せることだろう。そこが問題解決の突破口になるかもしれない。

コメントをお書きください