「リファレンスチェック」と言われて、詳細に答えることのできる人はきっと多くないだろう。

リファレンスチェックとは、前職の上司や同僚などからの他己評価により、見極めの精度を向上させる採用手法のこと。応募者の自己評価だけでなく、第三者の客観的な評価を得られることで、採用可否の判断に活かすことができる。

日本においては市民権を得てまだ日が浅いが、今、リファレンスチェックを導入する日本企業が急増している。あなたが今後転職活動をする中で、リファレンスチェックに遭遇する可能性はかなり高い。

ここでは、リファレンスチェックの概要や導入企業が増えている背景、そして転職活動を行ううえでの向き合い方について解説していきたい。

見極め精度を高めるリファレンスチェック

リファレンスチェックは、欧米では一般的な採用プロセスの1つで、海外では実に95%もの企業が採用プロセスに組み込んでいる。正社員だけでなくアルバイト採用にも利用している。

日本では一般的でなかったが、昨年あたりからリファレンスチェックに対する注目度が一気に高まっている。Google検索における「リファレンスチェック」の検索数を見ると、2020年4月から、わずか4カ月ほどで3倍以上に膨れ上がった。

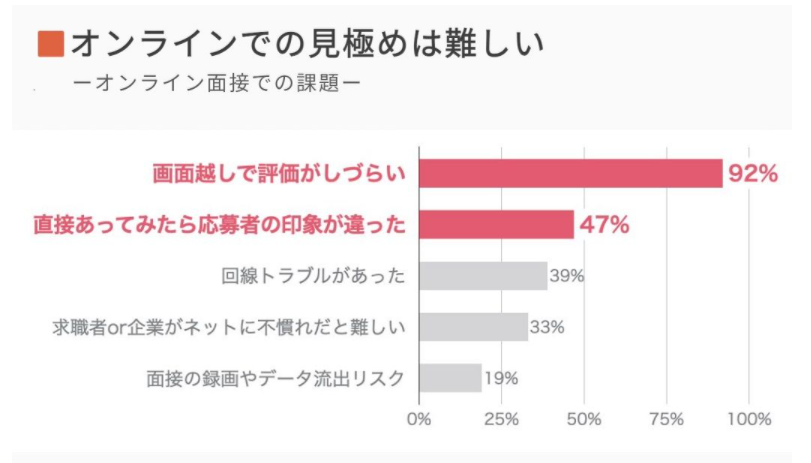

その要因は、コロナ禍だ。緊急事態宣言をはじめとするさまざまな行動自粛により、企業の採用活動は一変した。対面で行っていた面接も、現在ではオンラインでの実施がスタンダードとなっている。

直接相対することがなくなったことで、非言語コミュニケーションが大きな役割を占めていた見極めの難易度があがった。その解決の手段として、リファレンスチェックが有用であるという認知が、徐々に広まってきたのだ。

サービスの多様化も注目度が高まった一因と言える。従来のリファレンスチェックは、人事担当者が直接求職者の元上司や同僚などへインタビューを行ったり、代行会社に依頼したりする必要があった。しかしいずれも労力やコストが大きく、導入のハードルが高かった。

しかし、ここ数年のHRTechの発展により、ROXX社が提供する「backcheck」など、オンライン完結型のリファレンスチェックが登場している。エン・ジャパンでも「ASHIATO」というサービスを開始している。見極め難易度が上昇する一方、運用にかかるコストが大幅に低下したことで、導入を検討する企業が急激に増えている。

本人の同意なしにリファレンスチェックはできない

リファレンスチェックが浸透すると、「転職活動中であることを在籍企業へ知られたら困る」と考える人も多いだろう。ただ、その点については安心してほしい。日本の法律上、本人の同意なしにリファレンスチェックを行うことはできない。

一般的な流れとしては、まずリファレンスチェックを実施する企業が、求職者に同意を取り、推薦者(前職の上司、同僚、部下等)へのアンケート送付を依頼することからスタートする。その後、求職者から推薦者にアンケートを送付し、回答を依頼。推薦者が回答した内容をもとに、実施企業が採用や入社後のマネジメントに活かすという流れでリファレンスチェックは進んでいく。

前述のとおり、リファレンスチェックには本人の同意が必要なため、断ることもできる。ただ、リファレンスチェックを拒否することは、「何かやましいことがあるのかもしれない」と選考企業の心象を悪くする可能性もある。それでも「転職活動をしていることを現職の企業に知られたくない」といった事情もあるため、「前々職の上司、同僚、部下への依頼に変更できないか」と、事情を説明した上で代替案を企業に提案することも可能だ。

とはいえ、「誰にリファレンスチェックをしてもらうか」は求職者に選ぶ権利があるので、信頼のおける上司や同僚には事情を説明し、協力してもらうことがベストと言えるだろう。

では、企業はリファレンスチェックを通して何を見極めたいと考えているのか。従来のリファレンスチェックでは、申告された経歴等の内容に誤りがないか、身柄がきちんと保証されているかといった確認が主な目的だった。しかし、最近のリファレンスチェックに期待される役割は、「スキル・カルチャーとのマッチング」へと大きく変わりつつある。

というのは、採用後の早期離職は、大きく「スキル・カルチャーのミスマッチ」に起因しているからだ。求めるスキルの基準を満たしているか、自社のカルチャーや理念にフィットしているかを、選考の中で見極めたいところだが、履歴書や面接だけで把握することはかなり難しい。さらにいえば、精度の高い見極めの手段を一般化・標準化することはさらに難易度が上がる。オンラインでの面接が主流になりつつある昨今ではなおさらである。

業務実績や成果を客観的に把握

そのため、現職・前職の上司の客観的な視点から評価が得られるリファレンスチェックには、スキルやカルチャーに対するマッチング精度を高める効果が期待されている。現職・前職での働きぶりや他者との関わり方、業務実績や成果などを客観的な視点から把握することで、選考の中だけではあらわにならない、求職者の本質的なスキルや仕事をするうえでの人間性を掴むことができるのだ。

「ASHIATO」の導入企業に話を聞いても、リファレンスチェックのメリットを感じている企業は少なくない。

たとえば、とあるIT企業では、「ASHIATO」を活用することで、自由度の高い自社のワークスタイルにフィットする人材の採用に成功している。

本来働き方の自由度は、社員と企業の信頼関係があって成り立つもの。組織が拡大して社員の多様化が進むにつれ、ある程度ルールで縛る必要も出てくる。同社はそれをしないためにも、社員一人ひとりへの信頼の純度を保ち、採用時のカルチャーフィットの質を高める道を選んだ。

そして、面接では知ることのできない「仕事をする中での振る舞い」「働いている間の“素”の人物像」を、リファレンスチェックを通じて職場の上司や同僚からヒアリング。その結果を、「周りの人が働きやすさを感じるか」というカルチャーフィットへと結びつけた。

同社の場合、リファレンスチェックでマイナスとなる回答でも、マイナス評価をするわけではなかった。次回の面接の場で働き方に関して深堀りをする質問を行い、求職者の働き方が本当に自社にフィットしないのかを入念に見極めていた。

リファレンスチェックは求職者のマイナスポイントを探すための手段だけでなく、お互いをより良く知るためのコミュニケーションツールにもなりうるのだ。

求職者にもメリットがある

リファレンスチェックの有用性については企業目線で語られることが多いが、求職者にとってのメリットも大きい。ミスマッチを防げることはもちろんだが、リファレンスチェックの結果が採用においてプラス評価になることも充分にありえる。

データ分析ツールを展開するある企業は、リファレンスチェックの結果から、求職者が「後輩に対する面倒見がいい」という長所を持つことがわかった。しかしこの特長は、面接の段階ではいっさい話に出てこなかった。つまり、求職者もそれが、自身のアピールになるとは考えていなかったのだ。その中で同社は面倒見の良さを高く評価し、その求職者の採用を決定した。

「タスクが重なると焦ってミスが増える」という一見するとマイナスに思えるコメントもあったが、企業の受け取り方は異なっていた。この企業は、「タスク管理能力を優先的に身に付けさせる」「締め切りが重ならないようにタスクをわたす」といった、オンボーディング(採用社員の戦力化)や教育・マネジメント上のヒントとして捉えたのだ。

多くの企業が「採用のふるいにかけられる」という以上に、「一緒に働くうえでどのようにコミュニケーション・マネジメントをすればいいかを知れること」をリファレンスチェックの価値として捉えるようになっているため、自身の入社後の活躍や成長に大きく寄与することになるだろう。

今後、リファレンスチェックがスタンダードな採用プロセスになる未来は、遠からずやってくるだろう。だからといって、恐れたり不安になったりする必要がないことは、この記事で理解いただけたことと思う。

大切なのは、周りの信頼を大切にしながら、今の仕事に打ち込むこと。その姿勢は、必ずあなたの上司や同僚に伝わる。リファレンスチェックの導入企業に寄せられた推薦者からのコメントの中には、「機会があれば、また○○さんと一緒に働きたい」という、求職者を想う温かいメッセージもある。自分がリファレンスチェックを受ける機会があったときのことを考え、今の自身の仕事と一緒に働く仲間を、どうか大切にしてほしい。

コメントをお書きください