にもかかわらず、私たちは時々、必要以上にデザインにこだわってしまうことがあります。おしゃれなテンプレートを使ってみたり、やたらと背景に写真を挿入してみたり……。良いメッセージが作れていないのにやたらとデザインにこだわることは、まさに手段の目的化であり、本末転倒と言わざるをえません。

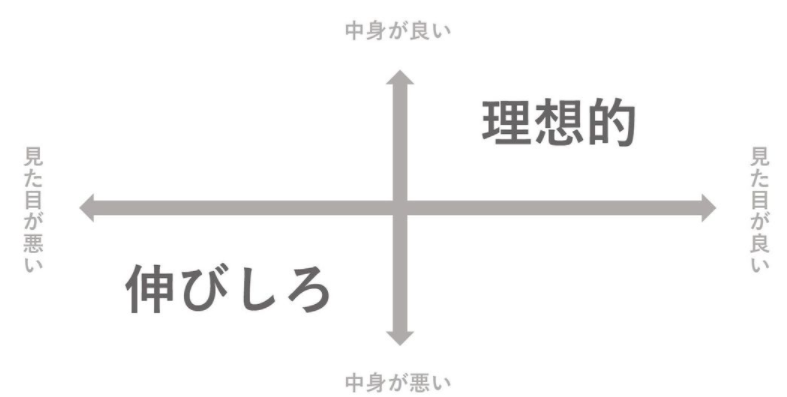

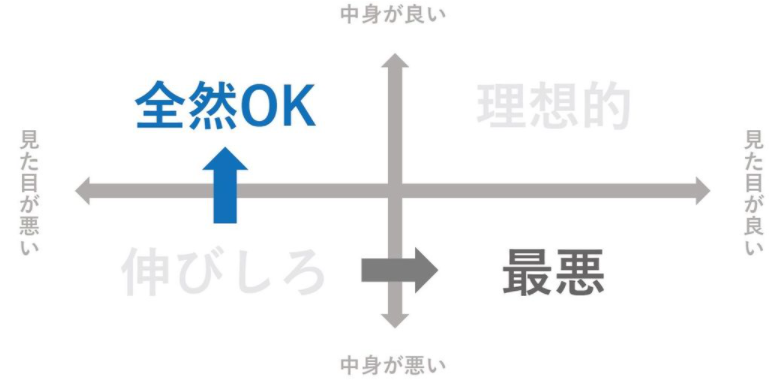

このことを別の角度から捉えるために、スライドを「中身が良い/悪い」「見た目が良い/悪い」で4種類に分けて考えてみましょう。

パワーポイントのスライドで伝えたいこと、つまり「メッセージ」を作る時は、3つの極意を押さえることが大事です。

1つ目は「主役は聞き手」であるということです。そもそも、スライドを作る目的は、「相手に納得&行動」をしてもらうことです。スライドを作ること自体は目的ではありません。スライド(≒プレゼン)の本質は、相手が納得&行動してくれるかどうかにあります。つまり、スライドの主役は話し手ではなく、聞き手なのです。

そのため、内容を決める際には、まず聞き手の気持ちを想像して、「どうしたら納得してもらえるかな」「何を伝えたら行動してもらえるかな」「何を知りたがっているんだろう?」と考えてみることが重要です。

「〇〇社はどういう悩みを抱えていて、現状どういう対策を打っているのかな」

「部長はどういう情報があればGO サインを出してくれるのかな」

「受講生の皆さんはどういう知識を期待して出席してるんだろう?」

「教授は普段、どういうところを褒めてどういうところを指摘していただろうか?」

時には事前にアンケートを取ったり、書籍を読み込んだり、ネットで情報を集めたり、といったことも必要になるかも知れません。大事なのは「主役は自分(=話し手)ではなく、聞き手である」ときちんと自覚したうえでメッセージを考えるということです。

なお、スライドの主役が聞き手であるのと同じように、この記事の「主役」は筆者の私ではなく、読んでくださっている皆さんです。私がいくら気合を入れた文章をガシガシ書き連ねようが、皆さんに「なるほどそういうことか!」と思って行動に移してもらえなければ単なる私の自己満足であり、何の意味もありません(私なりに精いっぱい考えて書いてはいますが、皆さんのパワポライフが少しでも変化することを祈るばかりです)。

2つ目の極意は、「中身が本質」ということです。

先述のとおり、「スライドは、納得&行動をしてもらうための一つの手段」です。そして、「スライドの強みはビジュアルで示せることである」というポイントを踏まえ、スライド制作の流れを1つの構造図で示すと、以下のようになります。

この構造図は、左から目的である「納得&行動」と、そのために必要な「メッセージ」、そしてそれを表現した「デザイン」「プレゼン」という3つに切り分けることができます。

そして、この3つにあえて優先順位を付けるとすれば、いちばん大事なのは「納得&行動」、次に「メッセージ」、スライドの「デザイン」は所詮メッセージを伝えるための手段であり、優先順位は最も下になります。

にもかかわらず、私たちは時々、必要以上にデザインにこだわってしまうことがあります。おしゃれなテンプレートを使ってみたり、やたらと背景に写真を挿入してみたり……。良いメッセージが作れていないのにやたらとデザインにこだわることは、まさに手段の目的化であり、本末転倒と言わざるをえません。

このことを別の角度から捉えるために、スライドを「中身が良い/悪い」「見た目が良い/悪い」で4種類に分けて考えてみましょう。

どんな人でも、最初は左下(中身が悪い/見た目が悪い)にいます。生まれた瞬間から自転車に乗れた人はいませんから、ここにいることはまったく問題ではありません。本を読んだり先輩から学んだりして、右上(中身が良い/見た目が良い)を目指しましょう。

しかしここで重要なのは、左下から右上に至る時の順番です。必ず、まずは左上を目指す(中身を良くする)ようにするのがよいでしょう。見た目が多少悪くても、的確なメッセージをきちんと整理して伝えられていれば、相手が納得&行動してくれる可能性は高まります。

一方で、メッセージが曖昧だったり、見当はずれだったりするままで、見た目だけ良くしようとするアプローチは完全に悪手です。スライドを作る時間だけがどんどん奪われ、得られるリターンは少ないという結果になります。「このスライド、見た目はキレイだけど何が言いたいのかよくわからないな……」「小ぎれいだけど、全然響いてこないな……」そう思ったことが皆さんもあるのではないでしょうか。

なので、スライドを作成する流れの中でも、特に重要なのは「メッセージを作る」という部分です。全体の工数のうち、7割程度はメッセージを作る工程に割き、デザインに落とす工程は3割程度で済ますようなイメージで取り掛かるとよいでしょう。

3つ目の極意は、魔法の言葉「要するに」を使いこなすということです。

「要するに」は私の好きな言葉ランキング第1位の非常に優秀な言葉です(ちなみに第2位は「そもそも」です)。私が「要するに」という言葉が好きな理由は、これがメッセージの大事な部分を抽出してバシッと示してくれる言葉だからです。

私たち人間は一般的に、多くの情報を一度に覚えることが苦手です。例えば、何時間もかけてボリュームたっぷりのセミナーを受講した後、同僚から「どうだった?」と聞かれて「おもしろかったよ」と答えたものの、「具体的にどこがおもしろかった?」と聞かれたら言葉に詰まってしまった……。そんな経験、皆さんもあるのではないでしょうか。

そう、私たちは聞いた話のほとんどを速攻で忘れるのです。いくらそのセミナーが全体を通して「(何となく)おもしろかった」としても、そこから何を学んだのかを自分の口で説明できなければ、残念ながらそのセミナーは受けなかったのと一緒ではないでしょうか。

だからこそ、スライドを作る側にとっては「これだけ押さえておけばとりあえずOKな、メッセージの本質を捉えたエッセンス」を明確に示すことが非常に重要になります。

言うなれば、SNSで使う「#(ハッシュタグ)」のようなイメージです。細かい部分は忘れてしまったとしても、ハッシュタグさえ覚えておけば、それを起点にして大まかな内容を思い出せる――そういった「要するに」を示すことで、スライドは飛躍的にわかりやすくなります。

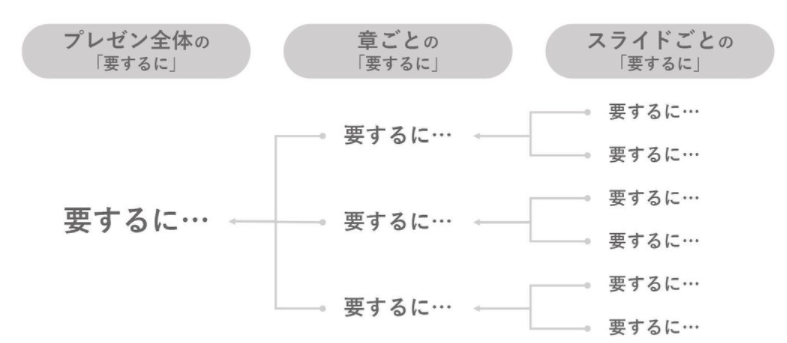

そして私は、優れたプレゼンは必ず3階層の「要するに」を持っていると考えています。それは、

です。

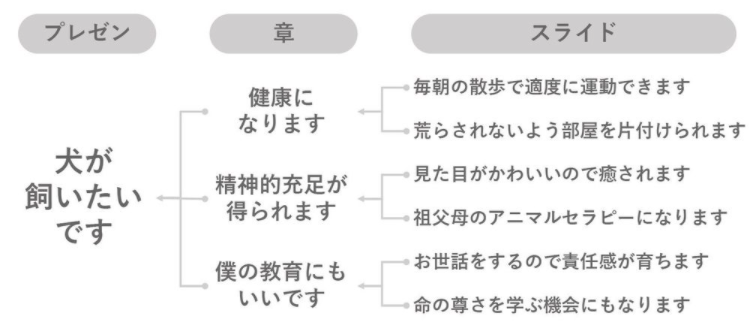

具体的には、例えば小学生がお母さんに「犬を飼いたい」ということを伝えるプレゼンであれば、次のような「要するに」の階層構造が作られているべきでしょう。

プレゼン全体を通して、結局何が言いたいのか。それぞれの章のまとまりでは、結局何が言いたいのか。そして、スライド一枚一枚では結局何が言いたいのか。これらを明確に定めることがメッセージ作成のゴールです。

ここが曖昧になっていると、聞き手も何を頭に残していいのかがわからず、「おもしろかった」だけのプレゼンで終わってしまいます(もちろん「つまらなかった」だけの最悪なプレゼンになることもあります……)。

なお、この階層構造は、記事冒頭で示したスライド作成のキモとなる構造図にまるっと含まれています。ここで注意したいことは、これらの「要するに」は必ず左側から順番に分解していくということです。決して、右側から作ってはいけません。

「お、この図もとりあえず載せておくか」「せっかく分析したし、このデータも入れておこう」「この写真も見た目がカッコいいから入れてみようかな」といったように、右側から(スライドに載せる要素から)作ると、何を伝えたいのかわかりにくい悲しいスライドになってしまいます。

実際にスライドを作成していくステップにおいても、つねに工程は「左から右へ」と進行していきます。この順番は非常に重要なので、つねに意識しておくようにしてください。

コメントをお書きください