PMF(プロダクトマーケットフィット)とは?

PMF(プロダクトマーケットフィット)とは、提供しているサービスや商品が、顧客の課題を解決できる適切な市場で受け入れられている状態のことを指します。

ソフトウェア開発者のマーク・アンドリーセンが広めた概念と言われ、ベンチャー企業や新規事業を始める際によく聞く言葉です。

昨今世界では趣味や考え方、ライフスタイルが多様化しており、それに伴い提供されているサービスや商品も増えています。

そんな中、PMFに到達していない状態、つまり適切な市場にサービスや商品を提供できていなかったり、そのサービスや商品を受け入れる市場(ニーズ)がないと、どんなに規模を拡大しても事業は失敗に繋がってしまいます。

つまり「市場(ニーズ)」と「それに合ったサービスや商品」が重要であるということです。それではPMFの状態にもっていくにはどうしたら良いのか、どのような検証方法があるのかについて次に説明します。

まずはPSF(プロブレムソリューションフィット)を目指す

PMFの状態にもっていくためには、その前の段階にあるPSF(プログレムソリューションフィット)についても理解しておく必要があります。

PSF(プログレムソリューションフィット)とは、解決するべき問題や課題の発見とそれを解決するための最適な方法を導き、用意することです。

スタートアップ企業や新規事業を始める際、PMFを目指すためには、まずは下記の4つを実施してでPSFの状態になりましょう。

- 解決するべき問題や課題の発見

- 解決策の模索

- 協力者の確保

- ユーザーの購買意欲を確認

以下でそれぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

解決するべき問題や課題の発見

まずは、市場(ニーズ)のある解決するべき問題や課題を発見します。

ここで出す問題や課題は、自身や企業内のみで思い込んでいるだけの状態ではなく、解決を望んでいる人が実際にいるということが重要です。

ときにはアンケート等を使用して、市場のリアルな声や状況を把握すると良いでしょう。

解決策の模索

次に発見した問題や課題に対して、解決策を模索します。

解決策は、問題や課題を本当にクリアできるのか、また、顧客に理解を得られる方法であるのかという部分を重視しましょう。

「あったら嬉しい」というレベルではなく、「それは必要である」というレベル感の解決策を発見できることが理想となります。

こちらもアンケートやヒアリングを通して、顧客の理解を検証する事が有効です。

また、自身や企業が持っているスキルやこれまでの経験で実現することができるのかという部分もここで確認しておきましょう。

協力者の確保

課題と解決策が定めたら、それをサービス・商品にしていくための協力者を確保しましょう。

協力者を確保するには、その解決策にどのくらいの人が賛同したいと考えているかの把握、また開発まで協力してくれる人を探す必要があります。

協力者の確保ができたら、必ず連絡先を交換するようにしましょう。

ユーザーの購買意欲を確認

ユーザーの購買意欲を確認します。

どんなに画期的なアイディアであれ、ユーザーがコストをかけて購買行動を起こしてくれなければ、事業を進めていくことはできません。

実際にどのくらいの金額でユーザーが購買してくれるのかを調査しておきましょう。

PSFからPMFの状態に移っていくプロセス

PSF(プログレムソリューションフィット)が完了したら、いよいよ商品・サービスを世間にリリースし、PMF(プロダクトマーケットフィット)の状態にもっていく必要あります。

では、具体的にどのようにPMFの状態にもっていくのでしょうか。

MVPの開発・リリース

PSFが完了したら、まずMVPの開発・リリースをしましょう。

MVPは、Minimum Viable Product(実用最小限の製品)の頭文字をとったもので、決めた市場の想定されるユーザーに価値を提供できる最小限の解決策を持った商品やサービスを指します。

最小限からはじめ、仮説立て・検証やユーザーからのフィードバックを受けながら、速いスピードでPDCAをまわしましょう。

継続した市場のリサーチ

PSFの際に、市場のリサーチを行っているかと思いますが、商品やサービスをリリースした後も継続して市場の調査をしましょう。

多様な考え方、ライフスタイルが一般的となっている現在、市場は目まぐるしく変化します。「市場の求めているものに変化はないか」「はじめに提供しているサービス・商品のままでそれが最適に市場に受け入れられるものであるのか」を意識しながらリサーチすると良いでしょう。

PMF(プロダクトマーケットフィット)の検証

商品やサービスのリリースが完了し改善のフェーズにはいる際には、PMF(プロダクトマーケットフィット)の検証を行います。

その商品やサービスが、どの程度顧客の課題を解決できる適切な市場で受け入れられているかを検証するということです。

検証の方法については次の章で解説します。

プロダクトの改善・拡大

検証ができたら、その結果に合わせてプロダクトを改善しながら拡大を図っていきましょう。

PMFを検証する代表的な手法

前章でも記述した通り、提供している商品やサービスがPMF(プロダクトマーケットフィット)の状態に達しているかについて検証する必要があります。

ここでは検証の代表的な方法を4つご紹介します。

どれかひとつを行えば良いというわけではなく、様々な角度から検証を行い、改善・拡大のフェーズにはいるようにしましょう。

Product/Market Fit Survey

ショーン・エリスにより広まった、PMFの状態を定量的に把握するための調査です。

この調査はとてもシンプルで「プロダクトが使えなくなったらどう思いますか?」という質問に対して、「非常に残念」「やや残念」「残念ではない」「該当しない(製品を使用していない)」の4つの回答を準備します。

40%以上の人が「非常に残念」を選択した場合、そのプロダクト(商品・サービス)はPMFの状態に達成していると判断できます。

NPS

NPSはNet Promoter Score(ネットプロモータースコア)の頭文字をとったもので、顧客のロイヤリティを計る指標です。

似た指標に顧客満足度が挙げられますが、大きな違いとしては業績との相関性です。顧客満足度に比べ、NPSのスコアの方が業績との相関性が高いとされています。

NPSは「この企業(プロダクト)を友人や同僚に薦める可能性がどの程度ありますか?」という質問に対して、0~10の11段階で回答してもらうものになります。

0~6を批判者、7~8を中立者、9~10を推奨者として、推奨者の割合から批判者の割合を引いた数値がNPSのスコアになります。

サンプル数は少なくとも400以上を用意するようにしましょう。

エンゲージメントデータ

Product/Market Fit SurveyやNPSはユーザーがそのサービスをこれからどのようにするかの部分について着目した調査になりますが、エンゲージメントデータは実際にユーザーがどのくらい商品やサービスを利用しているかについての調査になります。

この調査は提供している内容によって、見るべき指標は変わってきます。

例えば、BtoBのコンサルティングサービスであれば商談率や契約数、BtoCの小売販売であれば商品の購入ユーザー数になるでしょう。

ポイントとしては、下記の2点が挙げられます。

- 見る指標はそのプロダクトの中心となる体験であること

- 客観的に調査を行うこと

以上に注意して調査をしてみましょう。

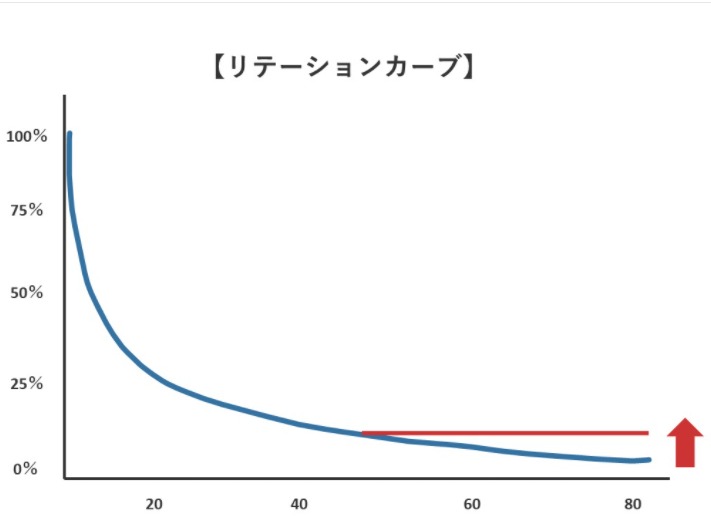

リテンションカーブ

リテンションは「維持」「保持」といった意味を持つ英単語です。

マーケティングにおいては提供している商品やサービスが、どの程度の顧客に使用され続けているかという指標になります。

リテンションカーブとはリテンション率を縦軸に、リリースからの期間を横軸に設定したグラフを指します。

そのグラフが途中から横ばいになればPMFは達成できていると言えるでしょう。

まとめ

提供しているサービスや商品が、顧客の課題を解決できる適切な市場で受け入れられている状態のことを指す、PMF(プロダクトマーケットフィット)について解説しました。

スタートアップの企業や新規事業を立ち上げる方は、PMFに達成する商品やサービスを提供するために、リサーチや検証を繰り返すようにしましょう。

コメントをお書きください