日本の失敗研究の名著から考える

『失敗の殿堂』を監訳する機会を得た。失敗はイノベーション、発明、新規事業開発、どのような場面でもいわば永遠のテーマだが、どうも今の日本は、その失敗の意味や概念を変える必要があると思ったのがきっかけだった。

日本のビジネスパーソンにとって著名な失敗に関する本では、野中郁次郎氏(一橋大学名誉教授)らの『失敗の本質――日本軍の組織論的研究』や畑村洋太郎氏(東京大学名誉教授)の『失敗学のすすめ』などが思い起こされる。

前者は、第二次世界大戦時の日本軍の失敗に関する研究、後者は、日本の製造業・工学の失敗研究としてきわめて重要である。基本的には、失敗からの苦い教訓(過去の成功体験への過剰適応)や、いかに失敗が起こるかの原因追求、ミスを減らすための研究であり、失敗から学ぶこと、失敗が起きたときいかに対処すべきか、などがねらいだ。

『失敗の本質』では、「過去の成功体験への過剰適応」という失敗の組織的要因が指摘されているが、これには2つの意味あいがあった。

・日本では失敗を顧みず、フタをしてしまう文化が根強い。

・失敗よりも過去の成功ストーリーにのみ目を向けてしまう。

そのために、創造への転換が起きず、環境変化に適応できない。これは今まで何度も繰り返されてきた基本的パターンだ。

しかし、こういった「失敗」と「イノベーションにおいては失敗を恐れるな」といったときの「失敗」の意味はニュアンスが違うのにお気づきだろうか。

得てして失敗の話は暗くなりがちだが、多くの場合、日本では失敗1が多いのではないだろうか。

「無明の失敗」から学ぶことはない

さらに、失敗の見方には、次のようなものがある。1つは、無明の失敗だ。

「無明」とは仏教用語で、無知といってもよい。たとえばプロジェクトなどでいえば、はっきりとした目的がない、あるいは目的がコロコロと変わって、手段のみ、ただ目前のタスクを終了させることだけに邁進し(これは人生でも同じだ)、しかも、結果が得られなかったという場合がそうだ。

ある新製品開発プロジェクトが、当初は環境問題のため、そのうち、周年事業のため、だとか、コロコロ変わって何の目的だったかも不明瞭になり、そして最終的に不発だった(顧客が買わなかった)。

もちろん、製品は残された。しかし、それは誰も望まない製品だった。そこで当事者が、それなりに意味があった、成功した、などと事後に自ら吹聴しても、それを誰も成功とは呼ばないだろう。そこから学ぶべきものはない。

しかし、社内の「鳴り物入り」プロジェクトが大きな損害を出しながら、「お釈迦」になるのを少なからず耳にするが、責任は問われないことも少なくない。先述した『失敗の本質』でも、旧日本軍では失敗しても昇進する温情人事がまかり通っていたと指摘されている。これと同じだ。

このような無明の失敗の原因は、おおむね目的や大義の欠如だ。ところが、それでも失敗は起きる。目的や熱意が明確であったにもかかわらず、思うような結果が得られなかった。

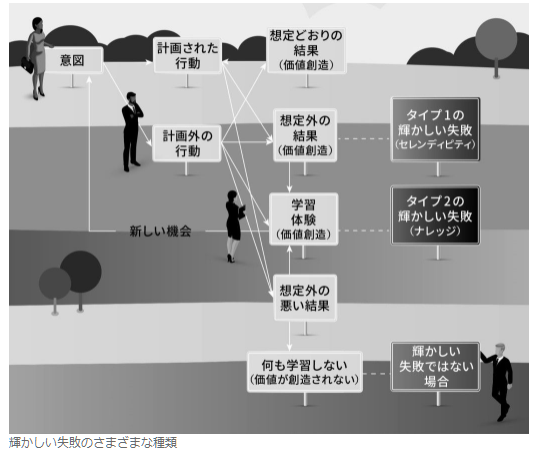

しかし、そこで結果を見直し、再挑戦し、あるいは成果を発見することができた場合。これを『失敗の殿堂』の著者のポール・ルイ・イスケ氏は、それを「輝かしい失敗」と呼んでいる。

輝かしい失敗には、2つのタイプがある。1つは、学習と体験を重ねる「ポジティブ・フィードバック型」である。失敗から知識(ナレッジ)が創造される。もう1つは、そこから偶然が作用して、思わぬ成功に転じるというものだ。これはセレンディピティ(幸運な偶然を手に入れる力)と呼ばれるものである。

イノベーション=試行錯誤をする仕事

一方、「シリコンバレーでは誰も失敗を恐れない」などという。しかし、自分の知人などに聞いても、実際に失敗を喜んでしようなどという者などに出会ったことはない。

その代わりに重要なのは試行錯誤することだ。

最近、イノベーション・プロジェクトで困るのは、「エビデンス(おおむね科学的データのことではなく、他社の成功例など)を見せろ」という風潮だ(あるいは、そういう上司を「エビデンスおじさん」とも言うらしいが、エビデンスはない)。

ひどい例は、ボスや意思決定者や「外野」が、「自分はこのテーマ(分野)についてはよく知っているので、話が具体的でわからないから説明しろ」といった反応だ。こうした無理難題には、皆さんも散々悩まされてきたのではないだろうか。

イノベーションとは、新たな価値を産むための知識の創造である。知識創造とは社会や顧客の生活世界の暗黙知を源泉に、これまでなかったところに価値やビジネス(お金の流れ)を生み出す継続的なプロセスだ。

ただし、私たちの世界では暗黙知が8、9割だという。イノベーションの成功確率も、せいぜい5%以下だ。試行錯誤とは、暗闇を歩くような感覚なのだ(もしそうでないのなら、既存のルートを歩いているだけでしかない)。

そこで、失敗をいつまでもエラー(失敗1)だと考えていると、最終的にプロジェクトが終わるまでエビデンスづくりに奔走することになる。よく言われる「POC(概念実証)疲れ」なども、その変異種ではないか。

逆に、本当はわからないのにわかったようなエビデンスを作為的に並べて進めば、かえってこれは大きなギャンブルになるように聞こえる。

イーロン・マスクが失敗映像を流す理由

エビデンスより重要なのは(こちらが本当のエビデンスなのかもしれないが)、目的に対してどこが至らなかった、という目の前の「失敗2」を見つめることだ。

私たちは、イーロン・マスク氏が率いるスペースX社の宇宙船「スターシップ」ロケットの逆噴射着陸の爆発映像(発射成功映像などではない)を何度も目にしてきた。当初これらは専門家たちの笑い物となった。民間企業が宇宙開発なんて身のほど知らず、というわけだ。

ところが、このショッキングな映像を盛んに流してきたのは、実はスペースXだ。なぜなら、それは「輝かしい失敗」の記録だからなのだ。以前ならこんな映像が出れば、プロジェクトは中止だ。しかし彼らは着実に次の実験を行い、到達していった。そして、最近のヴァージンやアマゾンの低軌道宇宙旅行が現実化しているように、宇宙開発は民間による商業的市場に変わっていった。

輝かしい失敗とは、ダメな事例集ではない。それは真摯に取り組んだにもかかわらず起きてしまう盲点やバイアスについて教えてくれる創造的な発見だ。だから、何か不都合が起きた時点でそれを隠蔽するのでなく、迅速に施策を再検討しなければならない。

コロナ後(それは新たな「コロナ」の出現も意味する)の世界を考えると、人類は、おそらくさまざまな場面やレベルで地球規模の脅威やリスクにダイナミックに対応しなくてはいけない。

コロナ対策やコロナに影響を受けたイベントなどで経験した失敗(ここにも無明の失敗もあるが、狙いどおりに実現しなかった輝かしい失敗もある)を、将来に向けて、創造的に生かす、実践として生かす必要がある。

新型コロナ感染対策においては、「失敗」をどう考えればよいだろうか。一連の各国の対策としての究極の目的は、「死者を出さずに」感染制御と経済活動を両立させるということだった。

ここにも、失敗1と失敗2が混在していた。前者は、はっきりとした目的や科学的データもなく、目先の対応策(もぐらたたき)だけに終始し、しばらくすると、それらの手段が無意味化して見えてしまったような対策だ。

一方で後者は、過去の失敗から学んで、つまり科学的データ(PCR検査)などを踏まえて大規模検査・接種の体制を整えて最終的に成果が確認できる状態にした、といったタイプの対策だ(先進国の中でも、日本は遅きに失したが)。

さまざまな兆候から、学び、自らを強化することが重要だ

過去の輝かしい失敗に学んで事を進めることが望ましいが、次に大事なのは、プロジェクトが終了する前や、その途中で学ぶことだ。

失敗1の厄介な性格は、「事が終わってからでないと、成功か失敗かは判断できないではないか!」という態度だ。これゆえに最後まで突き進んでしまうのだ。この隘路から抜け出すためには? もしやむなく成果が出ないような場合でも、その状況を共有しようではないか。

そこで重要なのが、仮説的推論(アブダクション)だ。これは単なる仮定思考(もしもこれが起きたら、を想定して論理分析的に考えること)ではない。大きな目的と現場での状況の双方をにらみながら、ダイナミックに、そして小刻みに仮説を生み出し、施策をアイディア化、モデル化、実践していくことである。

そして、そのためには、これらを綜合していく「輝かしい失敗」のための場とプロセスが大事になる。失敗について「失敗談」を語るのでなく、失敗の要因やパターンを共有し、リ・デザインするための対話、理解のための方法を示すことが出発点になる。

コメントをお書きください