「週休3日制」の議論が活発化している。政府の経済財政諮問会議では、リカレント教育の環境整備などヒューマン・ニューディール(人的投資)の観点から、希望者が週3日休めるようにする「選択的週休3日制」の導入が民間議員から提案された。自民党の一億総活躍推進本部も選択的週休3日制の導入支援を政府に提言しており、6月に策定される予定の「骨太の方針」(経済財政運営と改革の基本方針)にも盛り込まれる見込みである。

リカレント教育の推進によって労働者のスキルの向上やキャリアアップによる生産性の向上をもたらすことが期待されるが、その効果の発現には時間を要する。そのため、当面は週休3日制は、休日の増加による個人消費への影響に注目が必要である。

週休3日制の導入によって休日が増加すると、①休日(余暇時間)の増加による「消費拡大効果」と②労働時間減少に伴った所得減少による「消費減少効果」が同時に生じると考えられる。余暇時間と賃金はトレードオフの関係にあるため、消費支出金額を最大化する「最適週休数」が存在すると考えられる。

むろん、実際の人々の消費行動(家計の効用関数)には貯蓄動機などさまざまな要因が複雑に関係しているため、余暇時間の変化によって線形で変化するわけではない。とはいえ、1日程度の限界的な変化であれば線形で近似できる面もあるだろう。今回のコラムでは、議論を単純化することで、①休日と②所得の観点から週休3日制が消費に与える影響を考察する。

休日1日増加で月0.9万円の支出増加効果

まず、①休日(余暇時間)の増加による消費拡大の効果を考える。

総務省が発表する家計調査によると、土日の消費支出(平均)は平日の消費支出(同)に比べて一日あたり2000円ほど多い。多くの人にとって休日である土日は余暇時間が多くなる結果、消費支出が増加しやすいことが背景にある。そのため、週休2日制から週休3日制に移行した場合、消費支出が増加することが期待される。

現在の週休日数は祝日を含めて約2.28日であるが(祝日を含む)、1週間の中で休日が1日増えると消費が約2000円増えるということは、1カ月(4.35週)に換算すると消費支出の増加は約0.9万円である。

次に、②所得の減少による消費縮小の効果を検討する。

週休2日制から週休3日制への移行では、休日・余暇時間の増加の裏で労働日数(時間)の減少が起きることにより、所得が減少してしまうことが懸念される。実際、「週休3~4日制」導入を決定したみずほフィナンシャルグループでは、基本給は週休3日制の場合で従来の8割程度、週休4日制では6割程度の水準に減少するという。

しかし、実質的な週休3日制を導入したリクルートでは、年間の休日数を15日増の145日(週休2.8日=約3日)としながら、一日あたりの所定内労働時間を0.5時間延長することで、年間の所定内労働時間と給与水準は変えないとしている。ただし、平日の所定内労働時間を増やすと、所定外労働時間を減少させてしまう可能性がある。

特に、一定の残業が常態化しており「あまり定時を気にしていない人」には影響が生じやすい。例えば、定時の終業時刻が17時でも19時までの残業が常態化している人は定時が17時半となっても19時退社の習慣を変えない可能性が高い。そうすると、日々の所定外労働は従来の2時間から1.5時間に縮まる。つまり、1日の「仕事時間」を「所定内+所定外労働時間」ではなく、「総労働時間」で捉えている場合、所定内労働時間の増加は所定外労働時間の減少をもたらし、その結果、所定外給与が減少する 。

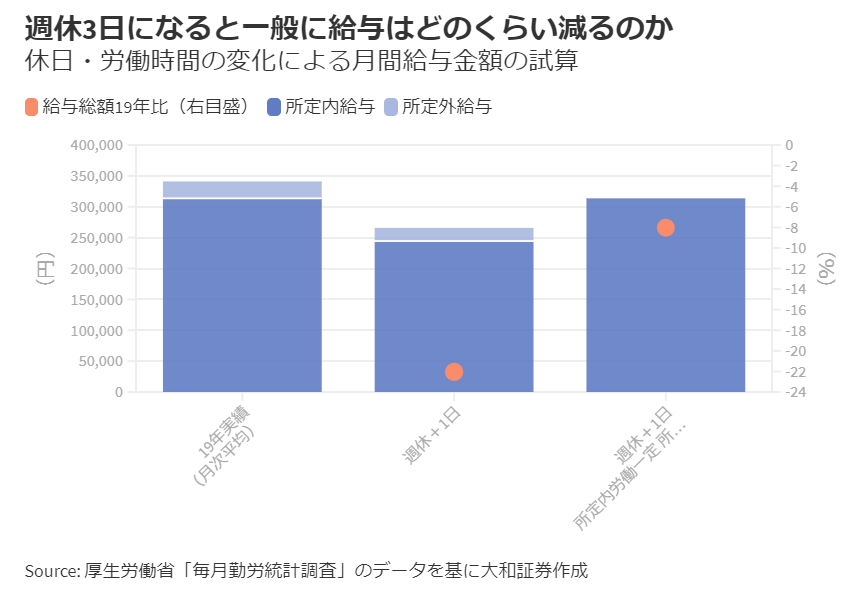

ここで、毎月勤労統計 を用いて休日数と労働時間が変化した場合の給与総額に与える影響を確認したい。「週休3日制」によって①休日の増加分だけ所定内給与が減少するケース(みずほFGのようなルール)、②休日が増える代わりに労働日の所定内労働時間が増える結果、残業時間は減るケース(リクルートのようなルール)を考える。

休日が1日増えると月5.1万円の所得減に

試算してみると、①のケースでは所定内給与が減ることにより、給与総額は2019年対比で22.0%の減少となる。②の場合は所定外給与が大きく圧縮される(2019年のデータでは、所定外給与がゼロになる)ことにより給与総額は2019年対比8.0%の減少になる。

試算結果より、週休が1日増加すると所得が1カ月あたり15.0%の減少になる(①と②の平均値)と想定すると、1カ月あたりの労働所得の減少額は約5.1万円となる。労働所得と可処分所得の減少額が同額とすると、週休が1日増加することにより可処分所得は月5.1万円減少することになる。

以上でみてきたように、休日数の増加による①消費増加効果は月0.9万円程度、②所得減少効果は月5.1万円程度と推計された。①の影響が大きければ、個人消費は増えると考えられ、②の影響が大きければ、個人消費は減少することになる。

週休3日制よって休日が増えたからといって、家計に余裕がなく可処分所得が減ることの影響が大きければ、お金を使わない慎ましい生活を人々は選択するだろう。つまり、週休3日制の導入によって消費が増えるかどうかは、家計の余裕度によることになる。

家計の余裕度を毎月の貯蓄額で見る

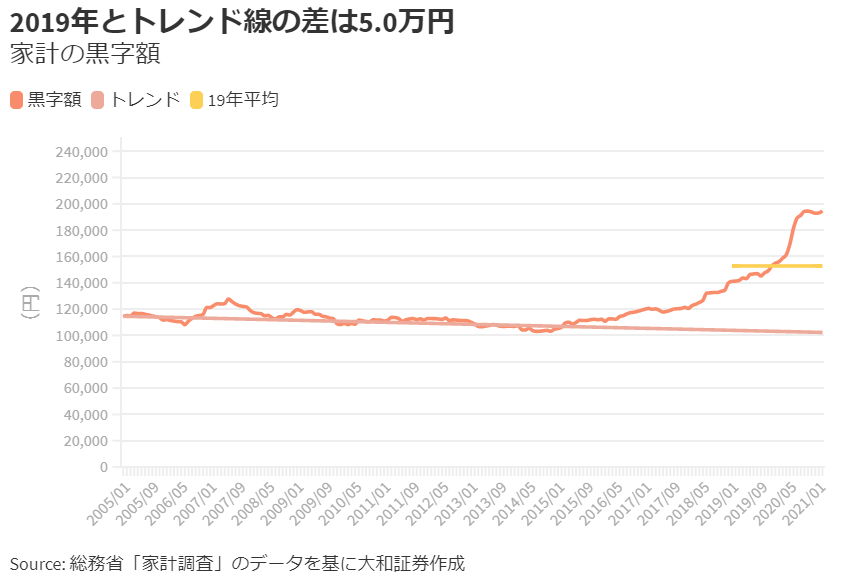

家計にどの程度余裕があるか、休日が増えた場合に貯蓄を減らしても消費を増やすか、という問いへの答えはそれほど簡単ではない。ただし、家計の毎月「黒字額」、すなわち、「可処分所得から消費支出を差し引いた貯蓄の合計」は一つの基準になるだろう。

家計調査によると、平均的な家計の黒字額は月15万円程度である。家計の黒字額は2006年以降、おそらく高齢化の進展が影響して緩やかに減少してきた(貯蓄取り崩し世帯の増加)。しかし、2015年以降は増加に転じた。悪化する日本の財政事情などに鑑み、将来不安の高まりから若年層の貯蓄志向が高まっている、という説明もできるが、一方で日本人の生活が豊かになる中、消費対象の欠如によって黒字が積みあがった面もあるだろう。いずれにせよ、このような「予備的貯蓄」は家計の「余裕」を示している面がある。

そこで、コロナ禍の影響のない2019年平均の黒字額の水準と2006~2014年のトレンドの延長点の差である約5.0万円が、家計が平均的に取り崩すことの可能な黒字額であると、今回のコラムでは想定した。つまり、家計は平均的に約5.0万円までなら毎月の黒字額を減らして、消費を増やす余裕があると考えられる。この点を考慮すると、以下のような結論が得られる。

(1)家計は、1カ月当たり黒字額が可処分所得の減少と消費増によって約5.0万円減るまでは、休日の増加にともなって最大約0.9万円だけ消費を増やす。

(2)しかし、労働の減少による可処分所得の減少が約5.0万円を超えると、消費を増やす余裕がなくなり、黒字額を維持するために消費を減らす。

前述したように週休3日制の導入による可処分所得の減少は1カ月約5.1万円と試算できる。したがって、「週休3日制」の導入が進むと、家計は消費を減少させる可能性が高いという結論が導かれる。具体的には、一定の黒字額を維持するために、家計は約0.1万円(5.0万円-5.1万円)の消費支出を減らそうとすることが予想され、GDP(国内総生産)にとってはマイナスとなる。

短期的にはむしろ個人消費は減るリスクがある

このような観点からは、足元で議論が進展している「週休3日制」の導入については、短期的に重要な「個人消費」の観点からは、むしろ望ましくない政策になる可能性が高い。

なお、今回のコラムにおける仮定を用いると、週休3.12日とすれば、所得の減少は家計の黒字額の範囲内となったうえに、休日の消費を増やすことができる。つまり、現在の平均週休2.28日から0.83日増加させることが最適であると試算された。

もっとも、「経済財政諮問会議」でも議論されているように、週休3日制の導入の本来の狙いは労働者のスキルの向上、キャリアアップによって生産性が上がるかどうか、にある。日本経済の生産性が上がれば、家計の所得が増加し、消費に回すことのできる「余裕」も増えるだろう。今回の結論は、あくまでも短期的な効果においてネガティブな面が大きいというものである点は最後に述べておきたい。

コメントをお書きください