話が格段に明確になる2つの要素

人に何かを説明するとき、「わかりづらい」と言われた経験はありませんか? 指摘してくれるならまだいいのですが、何も言われずわかったフリをされ、結局何も伝わっていなかったことを後から知るということもあります。

こんなことが起こるのは、話の要点がうまく伝わっていないから。話が平坦で、会話の中のどこが大事なポイントなのかがわかりづらいということです。

ここでは、それを回避するための法則をお伝えしましょう。

テレビ番組は、「くくり」と「目線」という2つの要素で構成されています。「くくり」とは、なんの話をするのか、つまり話題の大枠のことです。

たとえば、情報番組で、「春の新生活応援特集」として最新家電を紹介するとします。このときの「くくり」は、“春の最新家電を紹介する” になります。

これがないと、視聴者は番組を見る理由を見いだせません。話すら聞いてもらえないということです。しかしこれだけでは、わかりやすい情報にはなりません。ただ商品を紹介するだけの「情報の羅列」になってしまいます。

そこでテレビ番組は観やすく、情報をわかりやすく伝えるために、「目線」をつけます。

では、先ほどの「くくり(春の最新家電を紹介する)」に「目線」をプラスしてみましょう。

春の最新家電紹介。

☆家電芸人オススメの家電を、便利度ランキングを使って見せる

☆以下の部分が「目線」です。これでよく見る番組の形になりました。家電芸人の目線で、使いやすいものを紹介していくという構成にすることでわかりやすくなるだけでなく、情報に付加価値がつき、観る人のモチベーションが上がります。つまり、「目線」とは、“話の要点をスムーズに受け取ってもらうための「見せ方」”だと考えてください。

テレビに限らず、情報に「くくり」と「目線」がないと、話がわかりづらくなるだけでなく、相手に「話を聞きたい」と思ってもらうこともできないのです。逆に言えば、ちょっとした雑談から、企画、説明、プレゼンなどの構成に「くくり」と「目線」をつけるだけで、途端にわかりやすくなるということです。

企画書・プレゼンシーンではこう使う!

たとえば、新商品の「高機能ドライヤー」の特徴をプレゼンするシーンを例に挙げてみましょう。この場合の「くくり」は、次のようになります。

高機能ドライヤーの使いやすさと、機能を伝える

ここまでは簡単です。ただ、ここから何も考えないと、終始淡々と商品の特徴を羅列するだけの、いわゆる「説明責め」になってしまいます。そんな話は誰も聞きたいと思いません。そこで、この「くくり」に「目線」をつけてみましょう。あなたならどんな「目線」をつけますか? 私はこんな「目線」を考えました。

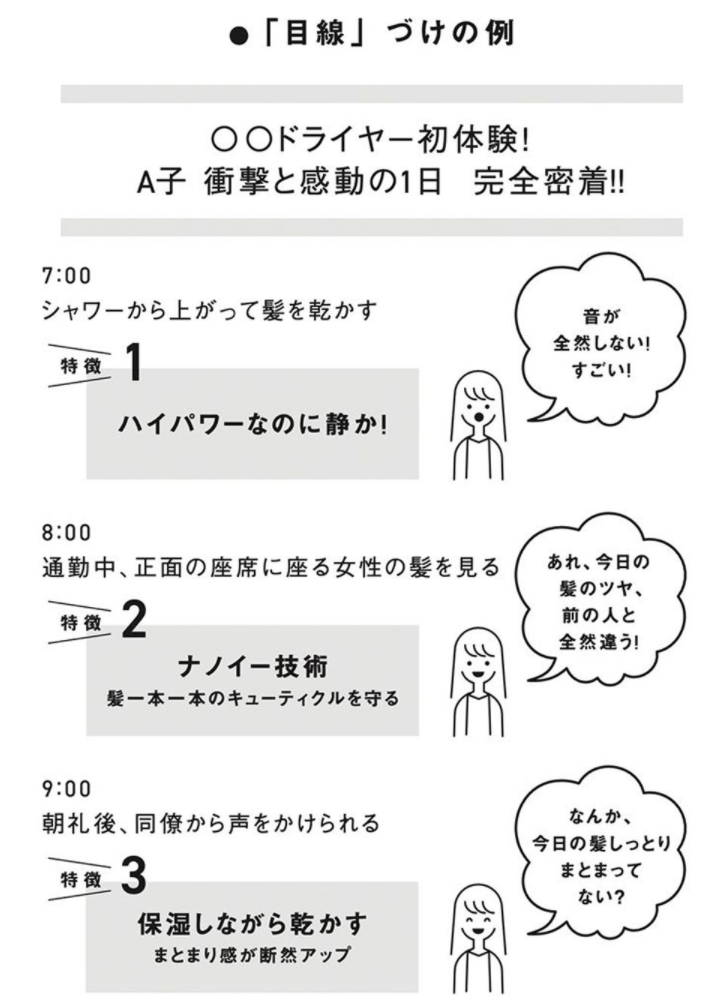

丸の内OL・A子さんがこの商品を初めて使ったら……。使った初日にA子さんが味わった感動を時系列でお見せします!

このドライヤーのメインユーザーである30代女性に響く機能と効果に絞って商品の特徴を紹介する内容です。そして、「○○ドライヤー初体験! A子 衝撃と感動の1日 完全密着」というタイトルをつけ、次のように時刻をガイドにすることでわかりやすく構成します。

いかがでしょうか?

A子は架空の人物ではありますが、想定ユーザーが使ったらという「目線」を入れて、その「感動・感情」を言葉にして見せていくだけで、「訴求ポイント」が伝わりやすくなりましたよね。

商品の魅力が立体的にわかるようになったうえ、説明に動きがあるので、話を聞いたり資料を読んだりしている相手も退屈しません。

ひたすら商品説明を繰り返すよりも、「この商品で女性がどのように喜ぶのか」「お客様はこの商品に対してどのような印象を持つのか」「こうすれば消費者間で話題になる!」といったイメージを容易に描かせることができます。

「目線」づけを活用する際のポイントは、具体的なシーンを相手に考えさせるのではなく、こちらから提示してしまうことです。相手を説得する、商品を買ってもらう、自分を採用してもらう……。こういったシーンで力を発揮するのは、相手に効果効能を、「頭を使わせずに」イメージさせる伝え方です。

「この選択をしたら、私にはこんなメリットがある!」

これがイメージできた段階で、人は決断をします。そして、メリットが強く見えれば見えるほど気持ちが高まり、最強の決断方法「即決」が起こります。

「目線」づけの方法は、「具体的シーンをイメージさせる」ことだけではありませんが、手っ取り早く効果を生む手法として、「メリットをイメージ」させてあげれば、説明が必要なシーンで大きな武器になります。

困ったときの「ランキング形式」

この「くくり」と「目線」は、私たちの生活の多くの場面で活用することができます。なぜなら、私たちの身のまわりには「くくり」だけが決まっていて「目線」づけがされていない物事が多いからです。

たとえば、仕事の報告書。週に一度上司に提出する「週報」は、多くの場合今週訪問した取引先の名前や、取れた契約の件数などが書かれています。これは「今週あったことを書面で報告する」という「くくり」だけが決まった状態です。

こういう報告書、はっきり言ってつまらないですよね。これでは、書く側も読む側もモチベーションが上がりません。また、「くくり」だけが決まっていて「目線」づけされていないことの代表格が「社員旅行」や「忘年会」などの行事です。とくに社員旅行など、行きたくない人が多い行事の幹事を任された人は苦労することになります。

実は、これらは「目線」をつけるだけで印象がガラッと変わります。とはいえ、どうやって「目線」づけすればいいかわからないですよね。その際に便利な方法があります。それは、ランキング形式で「目線」をつけることです。こうすることで、平坦な情報の羅列を面白そうに表現することができます。

たとえば、週報ならこんなふうに「目線」づけしてみるとどうでしょう。

今週お客様から聞いたことベスト3

ランキングにすることによって、単調な報告に立体感が出るうえ、いちばん言いたいことを1位にすることで伝えたいことを強調することができます。

社員旅行なら、

グルメランキングトップ5に全部行く! 伊豆のグルメ旅

これなら、「社員旅行」にありがちな「やらされ感」を薄めることができます。さらに、訪れる飲食店をその場に着くまで秘密にしておけば、より楽しんでもらえるはずです。

忘年会も、「忘年会」という名前を使わずに

今年1年を振り返る! 「そのとき、部長が叫んだひと言」ベスト10発表会

などとして、節目節目で部長が言ったひと言をメンバーから募集し、ランキング化することで、最後まで楽しんでもらえます。

ランキングの定義はあなたの主観でOK

私自身も、このテクニックに助けてもらったことがあります。

以前、子どもの学校のPTAの役員を引き受けたことがあります。そのときの担当は「広報」。主な仕事はPTAが発行している広報誌の制作でした。誌面に入れる話題や要素は決められているものの、企画から取材、記事の作成まですべてを行わなければならない、かなり大変な作業です。

制作にあたってこれまでの記事を見返してみたのですが、これが恐ろしくつまらない。とりとめのない話に写真をつけて掲載しているだけ、という感じです。

中でも、校長先生の話を紹介するコーナーはひときわつまらないものでした。とはいえ、必ず入れなければなりません。

なんとかしようと思った私は、こんなふうに「目線」づけしてみました。

突撃! 校長室 校長先生へ10の質問

昼間、時間のある奥様役員に取材してもらい、上がってきた校長先生のコメントを要約しながら10項目に分け、それに対応する質問をこちらで考えてランキング化したところ、他校からもものすごい反響があったことを覚えています。

このように、ランキングには、人の興味をひきつけるすごいパワーがあります。

さらに、社員旅行のような行事でも、報告書や記事のような文章でもそうですが、「第1位を知りたい!」という本能が働くため、モチベーションを落とさず最後まで聞く耳を持ってもらうことができます。

なお、真面目な方のために、ひと言申し添えておきますが、ランキングの定義はあなたの主観でかまいません。数字で序列をつけられるものなら、そうすればいいのですが、計る指標がない場合は、あなたが面白いと思ったこと、印象的だったことで順位をつければいいのです。

このテクニックを活用すれば、もう「話(文章)がつまらない」と言われることはなくなるでしょう。ぜひ、試してみてください。

コメントをお書きください