先のまったく読めない、不安定で不透明な環境

「VUCA」とは「Volatility」(不安定性)、「Uncertainty」(不確実性)、「Complexity」(複雑性)、「Ambiguity」(曖昧模糊)という4つの単語の頭文字をとった略語。文字どおり、「先のまったく読めない、不安定で不透明な環境」を意味している。

それが現代を言い表しているということについて、異論を挟む人は少ないだろう。しかし、その度合いが予想を遥かに超えていたことも事実。いうまでもなく原因は、わずか半年という短期間のうちに経済活動や社会活動を停滞させ、世界中の人々の生活を根底から覆した新型コロナウイルスだ。

パンデミック(感染爆発)のインパクトはとてつもなく大きく、長くなることを私たちは覚悟しなければならない。(「はじめにーー『コロナ・ショック』を『コロナ・チャンス』に変えるより)

事実、経済は低迷し、企業の倒産、失業者の急増、自殺者の増大、食料問題の深刻化の懸念が高まるなど社会不安は増大している。また、黒人らマイノリティーのコロナによる死亡率の高さなどの影響から黒人差別が顕著化し、Black Lives Matterのような運動も活発化している。もちろん非暴力を訴えるBLM自体は間違いなく評価に値するが、コロナを契機として、さまざまな問題が連鎖してしまったことは否定できない。

あまり扇情するべきではないが、世界的な「コロナ大恐慌」になる可能性が高まりつつあることは事実なのである。

だが遠藤氏は、そんなコロナ・ショックも日本にとっては必ずしもマイナスばかりではないと考えているのだという。それどころか、力強い再生へとシフトする千載一遇のチャンスであるとも。それだけの回復力が、この国にはあると主張するのだ。

本書ではそのような考え方に基づき、「企業」「仕事」「働き方」という3つの視点によってポスト・コロナの時代を展望しようとしているのである。今回はその中から、最も気になる部分である「仕事」についての考察をクローズアップしたい。

コロナ以前からすでに、AI(人工知能)に代表される先進テクノロジーの発展によって、多くの人々が仕事を失うことになると騒がれてきた。いわゆるシンギュラリティー(技術的特異点)が、やがて訪れるという予測である。

例えばオックスフォード大学のオズボーン准教授らは、702もの職種を対象としてコンピューターへの「代替性」を検証し、「47%の職種がコンピューターに置き換わる可能性が高い」と発表している。

そうした情報が大々的に(もしかしたら必要以上に)喧伝されたのだから、私たちはすでにそれを頭では理解している。しかし、多くの人が「いますぐに状況が変化して、突如として仕事がなくなることはない」だろうと楽観視していたのも事実ではないだろうか?

そんなタイミングでコロナ・ショックが起きたのである。すると、世界中のいたるところで経済活動がほぼ全面的にストップすることとなった。大規模な「需要蒸発」が発生し、その動きは大量の「仕事蒸発」に直結した。その結果、世界中のあらゆる街で大量の失業者があふれかえる状態になりつつある。

リーマン・ショックを引き合いに出すまでもなく、過去にも経済危機が訪れたことは確かにあった。そして多くの場合、経済がある程度回復すれば、雇用も戻ってくるものだ。

だが今回は、「一時的な失業者の増加」ではすまないだろうと遠藤氏は予測する。たとえ需要がある程度回復するとしても、いったん消えた仕事が元に戻る可能性は低いとしか考えられないというのだ。

そして当然ながら、それが事態を深刻化させることになるのである。

「蒸発した仕事」はもとに戻らない

コロナに関しては、いままさに「第2波」が訪れていると考える向きもある。そんな状況を経営者的な視点から捉えた場合、「縮む経済」に対応するためには、できるだけ人を抱え込まず、少しでもスリムな状態にしておきたいと考えるのは当然だろう。

あるいは、もしテクノロジーによって代替できるのであれば、この機会に大幅な機械化、IT化を推進しようとする機運は高まるに違いない。

そして、その先に新たな動きが生まれるというのが遠藤氏の推測だ。

すでに多くの人が実感し始めているように、テクノロジーの進展とコロナ・ショックが掛け合わさることによって、消えていく職業や職種は間違いなく増えていくに違いない。

しかし、いま目の前にあるそんな現象を“職業や職種の視点”からだけ見ていたのでは、落とし穴にハマってしまうと遠藤氏は警鐘を鳴らす。なぜなら、忘れてはならないもうひとつの大切な視点があるからだ。それは「個人差」、すなわち「個が生み出す付加価値の大きさ」だという。

言い換えれば、たとえ衰退していく職業であっても、そこにいるのが「特別な付加価値を生み出せる人」であれば、間違いなく生き残れるということだ。

例えば、AIによって公認会計士が大きな影響を受けることになるという推測は有名。つまり彼らが行う仕事の多くは、AIによって代替される可能性が高いわけである。

とはいえ、すべての公認会計士が不要になるわけではなく、AIには代替できない“高い付加価値”を提供できる公認会計士は、逆にその存在感を高めることになる。つまり、「アマチュアレベルの公認会計士」がお払い箱になる一方、「プロの公認会計士」は引く手あまたの存在になりうる。

すなわち、アマチュアは消えていき、プロはのし上がっていくということ。コロナ後には、「プロ化」という現象がビジネス社会で確実に広がっていくというのである。

「食える人」と「食えない人」の差は?

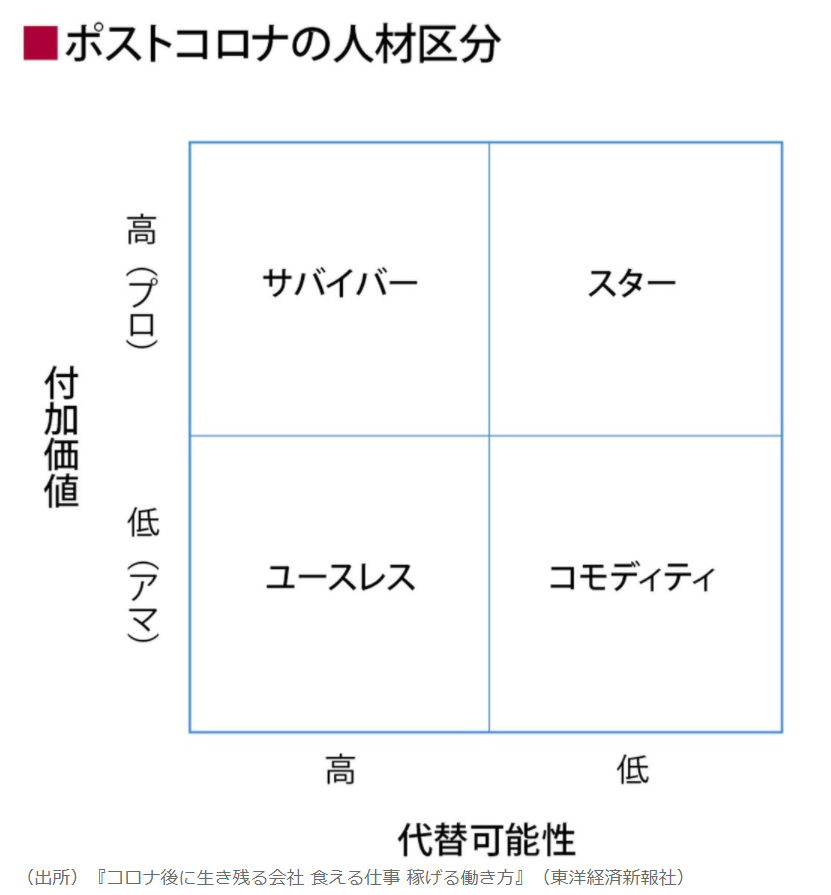

では、コロナ後における「食える人」と「食えない人」との差とはなんなのだろう? その点を読み解くには、「テクノロジーによる職業の代替可能性」と「人が生み出す付加価値の大きさ」(プロvs.アマ)の2軸で整理するとわかりやすいそうだ。

この分類に基づくと、ポスト・コロナの人材は次の4つに分類されるというのである。

② 「代替可能性」が高い職業で「付加価値」が高い(プロ)人材→サバイバー

③ 「代替可能性」が低い職業で「付加価値」が低い(アマ)人材→コモディティ

④ 「代替可能性」が高い職業で「付加価値」が低い(アマ)人材→ユースレス

(102ページより)

例えばAIという先端技術に精通する高度技術者は、少なくともこれからしばらくの間は確実に「スター」ということになる。

ちなみに遠藤氏は経営コンサルタントだが、職業としてのそれは公認会計士と同様にAIの影響を受けることになるという。だが、AIには提供できない付加価値の高いサービスを提供できるのであれば、「サバイバー」としてもやっていけるだろうと予測している。

そう考えるとAIの存在価値が大きいと考えたくもなるが、仮にAIなどの先端テクノロジーに絡んでいたとしても、並みの技術や経験しかないのであれば、「コモディティ」として生き延びていくのがやっとかもしれない。

そしてもし「運転」という仕事に従事している人だったとしたら、自動運転が普及した段階で「ユースレス(無価値)」になってしまう可能性がある。

当然、「食える人」は「スター」と「サバイバー」だ。「コモディティ」はなんとか食えるかもしれないが、しかし安泰とはいえない立場。そして「ユースレス」は淘汰され、消えていくか、きわめて低賃金に甘んじるしかない。

「プロフェッショナルの時代」がやってくる

だが、日本のビジネスシーンで「プロ化」が進む理由は、コロナ・ショックやテクノロジーの進化ばかりではない。つまり日本企業の多くも、いまや「プロフェッショナル」を求めているのである。

もはや昭和の高度経済成長を背景とした成長モデルが通用しないことは、コロナ以前から明らかだった。平成の時代には、「みんなで汗水たらして真面目に働けば、みんなが豊かになる」という経営モデルがきしみ始めたが、多くの日本企業は昭和の成長モデルを引きずったまま、変革には乗り出さなかった。

昭和の時代につくられたレールはさびつき、車両はボロボロになった状態だ。にもかかわらず多くの人は、そのレールや車両にしがみつき、離れようとしなかったのである。

結果、いますぐに「昭和のモデル」をぶっ壊し、「新たなモデル」にシフトしなければ会社がもたないというほど、日本企業は窮地に追い込まれているわけだ。しかしそんななか、安定志向でリスクをとらないタイプの人材など、なんの役にも立たないだろう。

どんな人材が求められているか

企業が求めているのは、「新たなレール」を敷き、「新たな車両」を造ることができる先進性と行動力、リーダーシップが備わっている人だということだ。

過去の延長線上にない不連続の「新たな価値の創造」、そして「効率性の飛躍的向上」。このふたつを早期に実現できない限り、日本企業はコロナとともに沈むだけだと遠藤氏は言う。

一方、「プロフェッショナル」とは、新たなレールを敷き、新たな車両を造る人たちのこと。いま求められているのは、そうした野心とエネルギー、高度専門性を持つ人たちだということだ。

これはポスト・コロナのビジネスのあり方を模索していくうえで、極めて重要な視点であると言えるだろう。

コメントをお書きください