高度情報化で既存ビジネスが崩壊していく中、覇権を握りつつある1つのビジネスモデルが存在する。

そのビジネスモデルは、「フリー(Free)」「ソーシャル(Social)」「価格差別(Price discrimination)」「データ(Data)」という、たった4つのキーワードで構成される。これを私は「FSP-Dモデル」と呼んでいる。

この4つのキーワードのうちの「ソーシャル」には、「ソーシャルネットワークを活用したマーケティング」という意味が含まれている。

あなたの企業は、SNSをうまく活用できているだろうか。今、実にさまざまな企業が、SNSをうまくビジネスに組み込んで自社の売り上げを拡大している。

例えば、ワービー・パーカーという、ニューヨーク発の通販メインのアイウェアブランドもそのような例の1つだ。この企業は2010年に学生が創業し、ファスト・カンパニーが発表する「世界の革新的企業」で1位を獲得したこともある。

この企業が行っているキャンペーンでは、消費者は5つまで眼鏡を注文し、5日間自由に試着することができる。ただし、消費者はハッシュタグ「#warbyhometryon」つきでインスタグラムに試着姿を投稿する必要がある。

このキャンペーンは大成功を収めるが、その理由は2つある。まず、消費者にとっては、通常なら試着が難しい通販にもかかわらず、眼鏡を5つも試着できるうえ、その試着が似合っているかどうか、フォロワーやハッシュタグに集まった他人の客観的な意見を聞くことができる。

そして、企業側にとってもメリットは大きかった。試着した姿を消費者がSNSに投稿するということは、自発的に自社の宣伝をしてくれるということだからだ。眼鏡を送る送料がかかるとはいえ、それに見合う宣伝効果とブランディング効果を得ているといえる。

クチコミの経済効果は1兆円以上

消費者による「情報発信」は、大きな経済効果を持っていることがわかっている。

私の研究チームが以前分析したところによると、人々のクチコミ利用によって、消費金額がなんと年間1兆円以上も押し上げられていることがわかったのだ。これは、企業側が公表したがらない商品のネガティブな評価もネットで得やすくなったことによる安心感や、クチコミがなければ出合うことがなかった優れた製品・サービスに出合えるようになったことが理由と考えられる。

さらに、「インスタ映え」に見られるような「発信するための消費」のために、人々は年間約7700億円も追加で消費を行っていることも、研究により明らかになった。友達と旅行に行ったこと、人気のお店で食事をしたことなどを、SNSを通じて多くの人と共有したい、という動機から行われる消費だ。

今では大成功を収めているクラウド・ストレージ・サービスのドロップボックスも、このような人々の情報発信を生かし、ソーシャル・マーケティングで成長した企業である。

2008年にサービスを開始したドロップボックスは、サービス開始当初はユーザーの獲得、とりわけ有料ユーザーの獲得が難航していた。ネット広告を出すことで一定のユーザー数は獲得できたものの、広告費をかけて獲得したユーザーが有料ユーザーになってくれず、ビジネスとして破綻しかけていた。

そこで、フリーで利用しているユーザーに対して、「新規ユーザーを紹介したらストレージの容量を増やす」というプロモーションを実施した。その結果、広告に多く投資していた時期とは比べ物にならないほどユーザー数が増加し、結果的にフリーのユーザーが圧倒的に増えたことで、自動的に有料ユーザーも増えるに至ったのだ。

「ツイッターおにごっこ」が成功したワケ

また、2015年にキリンビールの人気商品「淡麗グリーンラベル」のリニューアルを記念して行われた「ツイッターおにごっこキャンペーン」も成功したソーシャル・マーケティング事例である。

この事例では、参加者はキャンペーンサイトでログインして、ツイッターで「#イインダヨ」とツイートする。そして、キリンのキャンペーンアカウントから、30分以内に「#グリーンダヨ」と返信されなければ、抽選で毎日100名に淡麗グリーンラベル缶6本パックが当たるという企画であった。

本キャンペーンは、消費者間でのクチコミも広がり、わずか1週間で総投稿数3万という大規模なキャンペーンに発展した。投稿者にはフォロワーがいるはずなので、実際に本商品のリニューアル情報を見た人は、その何倍にもなっただろう。

「おにごっこ」というゲーム性をキャンペーンに持ち込んで、消費者が自発的に参加するように促したことや、ターゲット層が参加しやすい時間帯の1時間(20~21時)に限定してキャンペーンを行ったことが、成功した要因と考えられる。

このようにソーシャル・マーケティングで成功するには、次の3つを意識することが肝要である。

②消費者に自発的な参加を促している(メリットが明確である・面白さや美しさがある)。

③キャンペーンの目的が明確になっている。

例えば、ドロップボックスの事例では、消費者にとって明確なメリットがあり、消費者がプロモーションに自発的に参加するインセンティブがあった(②)。また、紹介システムは消費者のネットワークを利用してユーザーを増やしていく手法である(①)。さらに、キャンペーンの目的は「ユーザーを増やす」という1つに絞られていた(③)。ワービー・パーカーも同様だ。

ソーシャル・マーケティングは比較的安価で実施できるため、今では多くの企業が取り組んでいる。しかし実際には、ただやれば効果を生むという類のものではなく、場合によってはネット炎上などによってネガティブな効果を生んでしまう。上記のポイントを押さえ、適切な戦略を立てる必要がある。

シェアリングは新品市場を484億円拡大する

ソーシャル・マーケティングのメリットとしては、若者に訴求できるという点も挙げられる。

近年「若者は車を買わなくなった」「飲み会に行かなくなった」などといわれている。しかも、シェアハウスやフリマアプリなど、「シェア」(消費者間での共同利用や中古品売買)を好む文化が浸透している。

このことから、若者のあいだでは新品購入や外食のような一般的な消費が落ち込んでおり、若者にフォーカスしてマーケティングをしても効果が薄いのではないかと思う人もいるだろう。

しかし一方で、私の研究チームが調査したところ、若者はLINEスタンプ購入やYouTube上での寄付、通販などネットに関係した消費は多く、意外なことに支出に占める交際費も非常に高いことがわかった。そう、若者は「お金を使う好きな物」が変わっただけなのである。CDは買わなくなったが、ライブ市場規模は年々増加しているのだ。

さらに、消費者同士のネットワークを生かした「シェア」についても、実はフリマアプリは新品市場を食うだけではないことがわかってきた。私が2020年に研究したところ、フリマアプリでシェアすることは、新品市場を奪うどころか、むしろ484億円も拡大させていることが明らかになったのである。

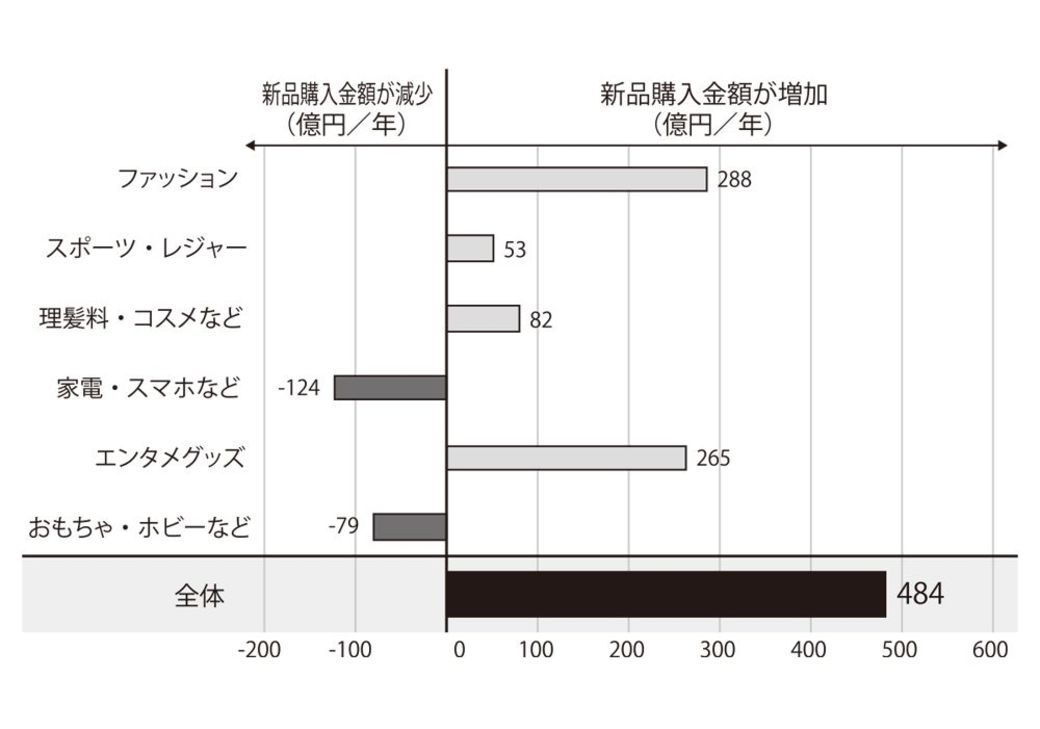

図1は、フリマアプリで人気の6つの分野において、どれくらいフリマアプリによって新品市場の規模が変化したか分析した結果を示したものだ。2万人を対象としたアンケート調査データを、計量経済学的に分析した結果である。

図では、例えば、ファッション市場であれば288億円、新品市場が拡大している一方で、家電・スマホ等では124億円新品市場が縮小していることを示している。合計すると、この6市場で484億円も拡大しているというわけだ。

(外部配信先では図表やグラフを全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)

消費者間の中古の流通が新品市場を食うどころかむしろ活性化させるなど、そんなばかげた話はありえないと思うかもしれない。事実、研究をした私にとってもこの結果は「意外」以外の何物でもなかった。

しかし実は、同調査の中で、消費者の主観的な感覚でも、「フリマアプリで新品購入金額が増えた」と感じている人は、「減った」と感じている人よりも多いという結果が得られたのだ。

お試し感覚での購入が増えた

その背景には、フリマアプリで簡単に出品できることでお金が得られるということだけでなく、買ったものが自分に合わなくても捨てずに済むというリスク軽減から、お試し感覚での購入が増えたこともある。

この研究結果からいえることは「消費者間で取引されるような商品に、むしろニーズがある」ということだ。そのため、シェアされること(消費者間で中古品として売買されること)を意識した製品開発が、情報社会ではむしろ売り上げを拡大するといえる。

このように若者の消費は、確かに従来とは変わっているが、実に旺盛である。にもかかわらず、新聞やテレビなどの既存の媒体ではなかなか若者に訴求できないことから、ソーシャルメディアを使ったマーケティングは重要な手段となっているのである。

これまで、「フリー」「ソーシャル」「価格差別」「データ」の4つを組み合わせるビジネスモデルであるFSP-Dモデルの一部を切り出し、そのメカニズムと自社のビジネスで実際に取り入れる際の具体的なポイントを、全3回にわたって述べてきた。(第1回「無料サービスをバカにする人が知らない稼ぎ方」2020年8月1日配信、第2回「LINEとメルカリに共通する絶妙な稼ぎ方の本質」8月18日配信)

第1回の冒頭で「既存ビジネスが崩壊している」と、高度情報化に伴うビジネスの破壊的変化を説明したが、このFSP-Dモデルこそが、その破壊的変化に対応し、今後中長期的に覇権を握るビジネスモデルにほかならない。

しかし残念なことに、とりわけ日本企業は、このビジネス法則の変化に完全に取り残されてしまったという事実がある。

そのことを端的に表しているのが、日本企業の時価総額の推移だ。世界の時価総額ランキングを見ると、平成元年にはベスト10にNTTや日本興業銀行など日本企業7社がランクインしており、まさに「経済大国日本」を象徴していた(図2)。

ところがそれが令和元年には、ランクインしている日本企業は0社になる。代わって入ってくるのが、アップル、アマゾン、アルファベット(グーグル・グループの持ち株会社)といった、新たなビジネスモデルで覇者となったアメリカの企業群である。日本企業はベスト10落ちしただけでなく、ベスト50にも1社(トヨタ自動車)しか入っていない。

日本の労働生産性は1→14位に後退

ビジネスモデル転換がうまくいっていないことは、生産性(1人当たり労働生産性)からも読み取ることができる。日本生産性本部の調査によると、日本の製造業の生産性は2000年まで8.8万ドルと、OECDで第1位を誇っていた。しかしその後、製造業の生産性はほとんど横ばいのまま推移し2017年にもわずか1万ドルプラスの9.8万ドルとなっている。

当然その間、他国は技術革新を積極的に生産現場に取り入れ、生産性の大幅な向上を図った。その結果、2017年時点での日本の製造業生産性のOECD内順位は、なんと第14位にまで下がってしまった。これが「ものづくり日本」「経済大国日本」の現状である。

統計データが示しているのは、情報社会になって起きた変化への対応の遅れだ。

かつて日本が躍進し、世界で1、2を争う経済大国であった時代に働き盛りだった世代の方々には、これは認めがたいだろう。しかし現実として、世界の国々が憧れたり嫉妬したり、多くの人が学びに来たりしていた日本の姿は、残念ながら過去のものとなりつつある。

今こそこの「ビジネスルールの変更」に対応し、変わらなければならない。

コメントをお書きください