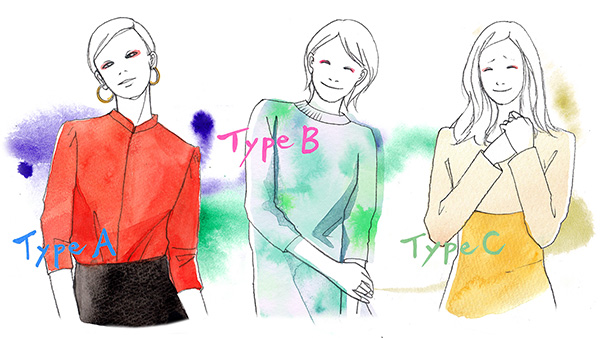

医学の世界に、「タイプA」「タイプB」「タイプC」という分類がある。人を行動パターンでタイプ分けしたものだが、このタイプ分けで出世やメンタルヘルス、将来かかりやすい病気の傾向までわかるのだという。それぞれどのような特徴があり、日々の心身を保つにはどう活用したらよいのだろうか。杏林大学名誉教授の古賀良彦先生にナビゲートしていただこう。

行動パターンを読み解くことで、将来かかりやすい病気がわかる――。なんともあやしげだが、医学界ではよく知られた話のようだ。1959年に心臓病の権威メイヤー・フリードマンが提唱した説によれば、「タイプA」の行動パターンの人は、心臓病リスクが高いのだという。さっそくチェックしてみよう。

■「タイプA」診断テスト

これらの項目で8つ以上が当てはまる場合は、「タイプA」の傾向が強いといえる。逆に、少なければ少ないほど「タイプB」に近いと判断できる。

せっかちで競争心の強い「タイプA」、穏やかでマイペースな「タイプB」

では、「タイプA」「タイプB」とはどんな性質の人を指すのだろうか。

■「タイプA」はこんな人

Aは、「aggressive」のA。気の短さ、責任感の強さが特徴だ。感情の動きに振り回されがちで、カッとなったり、イライラしたりしやすい。自分の意思を通したいと強く考えており、積極的で物事をやり遂げないと気がすまないところがある。他者を優先したり、他者の能力を認めたり、他者に仕事を分けたりするのが苦手で、ときに敵視してしまうことも。自らに強いプレッシャーを与えているが、それがストレスになっていることに気づいていない。

<出世や病気の傾向>

何かと仕事や役割を押しつけられたりするわりに、出世の機会には恵まれない。よかれと思った行為がハラスメントだと言われたりしてしまうことも。血圧が上がりやすく、交感神経が優位になりがちなため、動脈硬化など心臓病のリスクが高い。

■「タイプB」はこんな人

「タイプB」の特徴は、穏やかでマイペースなこと。無駄な競争心を抱いたり、あら探しをしたりすることはなく、他者に寛容。自分を客観的に見つめているため、他者の評価に惑わされず、嫉妬(しっと)や焦(あせ)りの感情とは無縁でいられる。自分の要求にも他人の要求にも応えようと試みるタイプ。怒りなどの感情を適切に表現できるため、ストレスをためにくい。

<出世や病気の傾向>

他者から視野が広く余裕がある人として見られ、リーダーを任される機会に恵まれる。社会的な評価を受けて出世しやすい。ストレス耐性があるため、メンタルヘルスを保つことに長(た)けている。

まじめで周囲を気遣う「タイプC」

もしかしたら、「タイプA」「タイプB」もピンとこないという人もいるかもしれない。そんな人は、「タイプC」の可能性がある。「タイプC」とは、1992年に心理学者のリディア・テモショックが提唱した行動タイプ。下記の項目で8つ以上当てはまる人は、「タイプC」の傾向が強いといえそうだ。

■「タイプC」診断テスト

■「タイプC」はこんな人

「タイプC」は、日本人に多い性格。まじめで几帳面、完璧主義者でガードが堅い。控えめで忍耐強く、身近な人の要求に対して献身的に応えようとする。他者と競争することが苦手で、自分の感情を抑える傾向にある。うまく感情を吐き出すことができないため、知らずしらずのうちにストレスをためこみがち。

<出世や病気の傾向>

他者とうまく協調する努力ができるため職場では重宝もされるが、リーダーには選ばれにくいタイプ。ただし、周囲への気遣いによるストレスが重なると、メンタルヘルスに支障をきたし、うつ病になりやすい。「タイプC」はがんになりやすいという説も。

タイプ別 すこやかに生きるための対処法

自分はどのタイプに近いのかがわかったら、それぞれの日々がよりすこやかになるヒントを。まずは「タイプA」から、杏林大学名誉教授の古賀良彦先生にご指南いただこう。

「タイプAの人は『短気は損気』を自覚しているはず。性格はなかなか変わりませんが、行動は変えられる。そのために、自分の行動を振り返るクセをつけましょう。何があって、どう感情が動き、どんな行動を取ってしまったのか。そして、どうすべきだったか。これをくりかえしノートなどにまとめる習慣をつけるのです」(古賀先生)

どうすべきだったかを理屈で理解していくうち、感情に任せた行動を取りにくくなり、社会生活が送りやすくなる、と古賀先生。どういった状況でイライラしやすいかを知ることで、自分の行動パターンを把握することもできる。

「タイプB」は、心身の健康をキープしやすいタイプ。変わらずマイペースでいることを意識してほしいとのことだ。続いて「タイプC」。

「タイプCの人は、平和主義者で他者と協調したいと望みながらも、なぜか冷たい人だと思われたり、孤独感を抱いたりしやすい損な性格。理由は、性格の堅さにあります。穏やかな人柄の人と積極的に交流し、人と交わる楽しさを知りましょう」(古賀先生)

他者と深く交わるためには、自分の意見を表明したり、互いの相違を認め合ったりすることが必要だ。他者に受け入れられ、また他者を受け入れるうちに、他者のグレーな部分、完璧ではない自分を許容できるようになるだろう。

「ゆっくりと時間をかけて、柔軟さを獲得していってください。いい意味で不真面目になり、自分のネガティブな感情も認められるようになるでしょう。気持ちが楽になり、ストレスは軽減するはずです」(古賀先生)

性格はいい悪いではなく、よく生きていくためのヒント。うまく自分と付き合い、自分にとっての最良な人生を目指していこう。

コメントをお書きください