多すぎる情報が人々を不安にする

――『コロナ危機の社会学』では、新型コロナ感染拡大の対処において、政府が民意に「耳を傾けすぎている」という指摘がありました。

西田 亮介(以下、西田):はい、政府は1、2月あたりまで従来設けられていた新型インフルエンザ等特措法に基づく政府行動計画に沿って対処していたのですが、政府が計画から外れて裁量で対処するにつれてわかりやすい「民意」に迎合し、場当たり的な対策を繰り返すようになりました。

具体的には、マスクの配布や一律10万円の特別定額給付金などです。効果が判然としていないにもかかわらず、です。その背景には、各社世論調査で明らかになっているとおり、内閣支持率の低下があります。桜を見る会や検察官の定年延長などの問題がノイズのように重なって政治に対する不信感を引き起こした結果、政府はなりふり構わなくなっていきました。

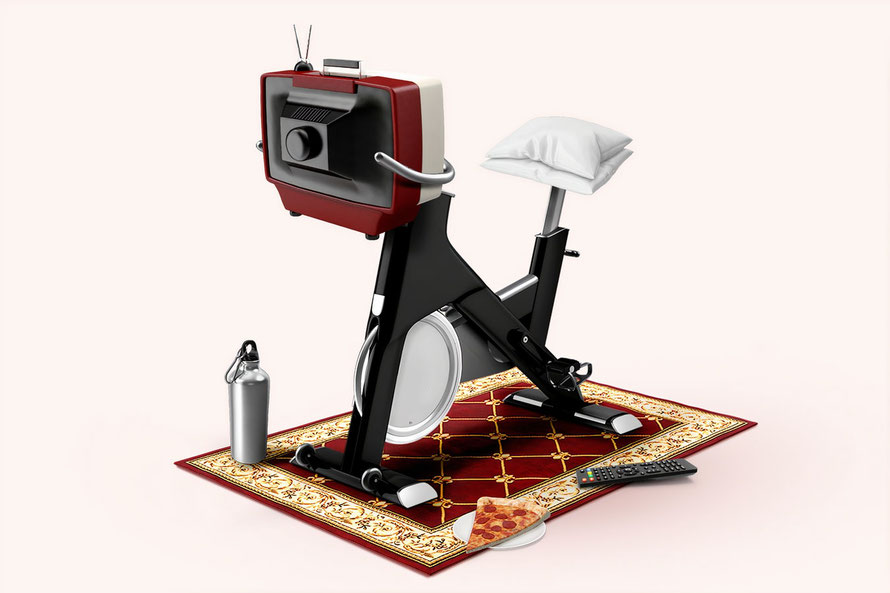

一方でネットなどに表出する「民意」ですが、本当の情報と間違った情報が混じり合っていることから、正しさに起因していないところがあります。新型コロナ対策に関する情報については、WHOが早い段階からインフォデミック対策が重要だと呼びかけていました。インフォデミックとは、情報(information)と感染症拡大(epidemic/pandemic)を合わせた概念です。正確である、ないにかかわらず、新型コロナに関する情報量の多さそのものが人々を不安にするので、情報過剰性に対するリスク/クライシス・コミュニケーションが求められます。

――情報の過剰拡大に関しては、SNSの影響も大きいのではないでしょうか。いまや生活に欠かせないものになっていますが、限定的な空間でのコミュニケーションを繰り返すことで特定の考えが反復、強化される、「エコーチェンバー現象」の危険性も指摘されています。

西田:このコロナ禍においては、例えばニューヨークにいる人が発信した情報がSNS上でリツイートやシェアされて自分のもとに届くことで、日本にいながらリアルタイムで現地の状況がよくわかったような気になります。

といっても、ここで僕たちが受け取っているのは、ある1人の人物が見た、ニューヨークのごくごく小さい断片にすぎないものです。しかし受け手側は「ニューヨークはこうなんだ」「都市封鎖されたらしい。日本でもそうなるのではないか」と思ってしまう。SNSによって世界が見えすぎ、不安が生まれるという問題が出てきました。日本のメディア、とくにテレビの情報番組でも、データや、被害の全体像を客観的に伝えることは重視されず、事例とエピソードが好まれがちです。

コロナ報道で「土管化」

――私たちが不安に感染しないようにできればいいと思うのですが、具体的な方法はありますか?

西田:残念ながら、ほとんどないですね。拙著では「脊髄反射的反応への忍耐、過去の経緯と対処の正しい認識と理解が必要」という消極的な記述にとどまっています。一見してよさそうなもの、逆によくなさそうなものに出くわしたら、一瞬立ち止まってみる。それができるようなら十分です。おそらくはそれすらかなり難しいことです。

現在は「わかりやすさ」が求められる時代です。僕は「イメージ化」と言っていますが、文章を読むよりも、静止画や動画にしたもののほうがわかりやすいので、より好まれます。そのため企業も政治も多くの資源を投入して、われわれの印象に働きかける方法を模索しています。個々人がそれらに対峙できると思うほうが間違いではないでしょうか。

――TikTokやInstagramで積極的に情報発信がされていますね。

西田:それに慣れると、一歩止まって受け止める所作自体が難しくなります。変わるべきは個人ではなく、権力監視や市民サイドの情報を提供するメディアでしょう。とくにマスメディアがジャーナリズムに改めて取り組まなければならないと思います。日本ではテレビと新聞を中心とした伝統的なマスメディアの影響力がいまだに強いといえます。

西田:「令和元年版 情報通信白書」(注1)を見ると、20代も含む全世代で、新聞、テレビへの信頼度が、インターネットへの信頼度と比べて相対的に高い状況にあることがわかります。総務省の「新型コロナウイルス感染症に関する情報流通調査報告書」(注2)も同様の傾向を示します。その信頼と期待にメディアはきちんと応えるべきですが、ネットメディアは言うに及ばず、民放もその役割を本当に担えているでしょうか。

――若者の新聞離れ、テレビ離れといわれるようになって久しいですが、実際はそうでもないのですか?

西田:確かに若い世代を中心に新聞やテレビへの非接触率は上がっているといわれますが、テレビ保有台数の顕著な落ち込みは見られませんし、テレビ局各社の広告収入も横ばい状態が続いています。例えばテレビ朝日系列の「羽鳥慎一モーニングショー」は新型コロナに関する放送内容で何かと耳目を集めましたが、毎回10%前後の視聴率(注3)があって全国で1000万人以上が同時視聴していることになります。ネットには、そんなコンテンツはほとんどないですよね。

世界ではコロナ禍によって社会の分断がいっそう明るみに出たり、さらに進んだりといった現象が見られます。日本でもその可能性が指摘されてはいますが、この状況にあっても分断の進み方がゆっくりなのは、メディアを通じた共通体験があるからでしょう。

――日本においてマスメディアの果たす役割は、まだ大きいということですね。

西田:ただ、報道のあり方は取材においてもコンテンツの作り方においても古典的といえるものですし、コロナ禍においては、現在進行形の報道が多すぎます。政府省庁の発表を「こう言っています」とそのまま伝達するだけの、土管化した内容ばかりでした。そうではなく、発表内容に補足情報を加えて伝えたり、過去に類似の事例があればそのときはどうだったのかを思い出させたりするような報道をしてほしい。

日本の報道機関では速報、取材、告発からなるストレートニュースこそ価値があると思われていて、特ダネを抜くことに重きが置かれます。ストレートニュースも大事ですが、情報を受け取る側が自分で考えるための助けとなるような報道がもっとあっていいと僕は考えます。

人々は忘却し、忘却したことは再び繰り返す

――コロナ禍でいうと、具体的にどういう「助け」があるべきだと思われますか?

西田:2009年に新型インフルエンザの蔓延がありました。そのときにすでに自粛の要請や、学校の一斉休業も実施されているんです。それなのに今回、どちらもさも初めてのことのように報じられました。いまは情報への接触頻度も量も増えている時代ですから、1年前のことすら思い出せるか怪しいという人は多いでしょう。

人々は忘却し、忘却したことは再び繰り返されます。反復です。それによって不安が広がって、何かあったときに脊髄反射的な反応をしてしまうようになるのだと思います。マスクや日用品の買い占め行動はその一例ですし、政府の対応への批判にもそれは表れています。

――その批判に耳を傾けすぎて、政府は場当たり的な対応を繰り返す……という悪循環が起きるわけですね。

西田:マスメディアは新型インフルエンザについて多くの取材を重ね、それが残っていますよね。当時の市井の様子はどんなだったか、政策決定はどのような過程で行われていたかを思い出させる報道、それをもとに現在の新型コロナ対策について考えさせるような報道が求められていたはずですが、緊急事態宣言が終わるまでそういったものはほとんど見られませんでした。

情報量が多すぎる時代には、整理して、構図をわかりやすくして、分析して、意味を析出させて、そのうえで受け手に届ける……ここまでデザインできるジャーナリズムが求められていて、僕はこれを「機能のジャーナリズム」と呼んでいます。これまでのストレートニュースを報じて単純によい/よくないだけ提起していればよかった「規範のジャーナリズム」とは異なるものです。

――今後、マスメディアにおけるジャーナリズムは変わっていくのでしょうか?

西田:現状のままでは、変わるとは考えにくいですね。それどころかますます人々がSNSを中心にコミュニケーションするようになって、マスメディアの存在感が大きく後退していき、結果、欧米のように社会の分断が進むのではないかと思います。もちろん日本はそうならないほうがいいと思いますので、僕はかねて社会にどう「機能のジャーナリズム」を実装していくかということに問題意識をもってきました。今回のコロナ禍でも、そのことが改めて浮き彫りになったといえます。

コメントをお書きください