事件は現場で起きているんだ!

「下士官は一流だったが、将校がダメだった」

これは、日本軍に対する戦後の一般的な評価です。軍事に限らず企業経営でも、現場では問題が山積しています。しかし、本社にはそうした情報が届くことはほとんどありません。

それでも平時であれば現場の下士官なり中間管理職が優秀であれば組織は機能します。この場合、上司の仕事といえば、「あの件どうなっている?」と質問するだけで、具体的な指示をする必要がないからです。

聞かれた部下は、「なんとかやっています」と答え、「しっかりやってくれ」と返すだけで、現場が優秀ならそれで回るのです。

いま、コロナウイルス対策でまさに医療現場では医療崩壊の危機に直面し、問題が山積している状況にあります。このような想定外の非常時となると、「なんとかやっています」とは答えられません。すると無能な上司が現場介入し、現場は大混乱となります。

大ヒットした刑事ドラマのように、「事件は会議室で起きているんじゃない! 現場で起きているんだ!」と叫びたくなる現場の人たちは少なくないのではないでしょうか。

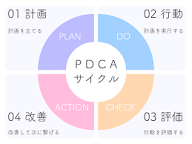

なぜこのようなことが生じるのでしょうか。失点主義のなかでは都合の悪い事実は隠される傾向にあるとかさまざまな理由が考えられます。そのなかでも、おそらく、PDCAサイクルの呪縛が大きいのではないでしょうか。

このPDCAの弊害は、不確実性が増すにつれて深刻化していきます。というのも、不確実ななかではそもそも出発点の計画を立てることができなくなるからです。

PDCAサイクルが制度化していれば、計画を立てないわけにはいきません。そのため、多くの企業では、計画策定に半年ほどの時間を費やし、資料作成に追われることになります。おそらく本社のスタッフ業務を行っている方々で、資料作成以外の作業時間は圧倒的に少ないのではないでしょうか。

「資料づくり」で現場の支援はできない

しかし、その「資料づくり」がどのくらいの価値をもたらしているでしょうか。かつて、ある会社の本社管理部門の生産性を測定したことがありました。その部署では、年に2冊の分厚い報告書を作っており、金額に換算すると、1冊500万円ほどになっていました。

一方、同社の主力製品は1個当たり数百円でした。それを現場の営業マンは一生懸命売り、工場では原価低減に苦労しながら作っていたのです。

PDCAの計画は、こうした「資料づくり」の作業を増やしていきます。特に、そのようにして作成された計画書をトップや役員に報告しなければならない場合、その作業はさらに大変なものになります。しかし、そのような苦労して作られた報告書は、ほとんど価値を生み出していないのが実情でしょう。

例えば、経営企画がトップに報告する経営計画なるものは、各事業部から報告された予算を足し合わせたものにすぎず、例えば、不振事業があったとしても、その原因を特定し、対策を講じたものになっていないのがほとんどです。したがって「事件は現場で起こっている」にもかかわらず、「会議室で現状維持を確認している」にすぎないのです。

残念ながら、日本では本社やスタッフ部門を上とみなし、現場を見下す傾向が強いように感じます。昔、トヨタでは現場の製造現場を支える職長を非常に尊重しており、職長を集めた忘年会に出席した役員は、職長の進める酒は必ず飲み干さなければならない、という話を聞いたことがあります(今ではさすがにこのようなことはないと思いますが)。このように現場を尊重し、現場を支援するトップがいる会社は強いのです。

別の言い方をすれば、「知識か智慧か」どちらを重視するのかということです。現場で重要なのは智慧です。出世で重視されるのは知識です。知識で智慧を制御しようとするところに問題の元凶があります。PDCAは、それが「資料づくり」で回されている限り、知識でもって智慧を逼塞させていることになるのです。

このような非常時に限らず、平時においても、現場の問題に即座に反応する即興演奏的なスピード経営の比重が高まっています。顧客の需要に即応した受注生産、組織的なチーム営業の実践、ソーシャルメディアを活用したSNSマーケティング、他社に先駆けた製品開発など、現場情報の戦略的重要度はますます高まりつつあります。

この現場情報を迅速に収集し、問題解決に当たっていくためには、現場に権限移譲しつつ、結果についてはトップが責任をとることが必要です。つまり、現場にミッションとそれを達成するために必要な資源を与えると同時に、本社なりトップは現場に介入せず、後方から現場を支援するという姿勢が大事になります。

そこで必要なのは、儀式としての「計画」「資料づくり」ではなく、「走りながら考える」ということです。

このような経営の仕組みをミッション経営といいます。それは現場重視の経営であり、本社や社長が偉いのではなく、現場の営業マン、職長、技術者が鍵となるのです。この場合、マネジャーとは、管理者(コントローラー)ではありません。かれらを支援するスポンサーでありスタッフなのです。

通常、スタッフとは役員を含めたラインマネジャーに対する支援者を意味します。しかし、このミッション経営の下では、現場の人たちに対する支援こそが、役員を含めたラインマネジャーの仕事になるのです。

かつて裏千家坐忘斎家元が、「家元の仕事は、マンションの管理人のようなもの」と言われていたのを聞いたことがありました。つまり、マンションの管理人とは、マンションの住民を管理しているのではなく、住民の住環境を快適なものにするように仕事をしているのです。企業の経営者もこのマンションの管理人のような仕事に集中すべきでしょう。別の例でいえば、タレントや野球部のマネジャーのような役割です。

ここで大事なポイントは、一体だれが組織に価値をもたらしているのかという点です。それは本社の会議室ではなく、現場なのです。

OODAループの高速回転により失敗を積み重ねる

このようなミッション経営は、価値を生み出す現場においてOODAループを高速で回していくことが求められます。それが、「即興演奏」や「走りながら考える」ということを可能にするのです。

OODAループとは、観察(Observe)、情勢判断(Orient)、意思決定(Decide)、行動(Act)から構成されます。しかし、このアイデアの創始者であるジョン・ボイド元アメリカ空軍大佐は、観察、情勢判断、行動のループを重視しました。すなわち、OOAです。意思決定をはさむとそれでは時間のロスとなるからです。

PDCAのような分析的、論理的知識を問題にするのではなく、直観的判断や現場での智慧を重視するのです。ミッションを与えられた現場担当者は、計画ではなく観察から始めます。事実を観察し、そこから瞬時に情勢判断し行動へと即座に移していくことが求められます。これが「走りながら考える」ということです。

個人レベルではこのようなことをやっている人は多いでしょう。しかし、これを組織的に実施していくことはほとんどの会社では実践できていません。これを組織で回していこうというのがOODAループの基本的な考え方です。

このようななかでは、失敗は当たり前です。失敗を避けるのではなく、失敗を積み重ねていくことで不確実性を削減し、一筋の光明をつかんでいくのです。

私の友人のアメリカ人プログラマーがかつてこのようなことを言っていました。

「プログラマーの仕事とはバグとの闘いであり、デバッキングがその主な作業内容となる。そのなかで二流のプログラマーは9回失敗して諦めてしまう。一方、一流のプログラマーは99回失敗して、100回目に成功する」

つまり、99回の失敗に耐え続けられる人こそが一流になれるのです。OODAループとは、このような死屍累々の失敗を積み重ねることで現場の智慧を学習し、成功へと近づいていく泥臭いアプローチなのです。それは、トップダウンの高踏的なロジカルシンキングや戦略的思考と呼ばれるものとは似て非なるものなのです。

知識の集積は智慧にはならない

「智慧は知識ではない。この2つを混同してはならない。智慧は知識を正しく用いることである」

これは、スポルジョン牧師の言葉です。言い換えると、知識をいくら集積しても、それは智慧にはつながらないということです。

現場と遊離したところで高踏的に知識を振りかざし、「資料づくり」を一生懸命やったとしても、それは智慧ではありません。智慧とは、正しく知識を使い、それによって価値を生み出すことです。知識を学ぶなというのではありません。むしろ、多くの知識を学ぶことはいいことです。しかし、それを現場で活用しない限り、それは単なる教養にすぎません。

正しい知識の使い方である智慧を得るためには、現場でのOODAループによる死屍累々の失敗の積み重ねが重要になるのです。そのためには、私たちは失敗に対する見方を根本的に変える必要があります。もちろん、闇雲に失敗することは避けるべきです。しかし、ミッション達成という軸がブレない限り、「致命的でない失敗」は奨励すべきです。

哲学者、カール・ポパーが言うように、「私たちは誤りを通じてのみ学習し、成長することができる」のです。そのためには、不可逆的でない、可逆的な失敗を積み重ね、それらを排除していくことが肝要です。

PDCAでは、誤り、失敗は悪になります。一方、OODAループでは、それらは悪ではなく創造の源泉であり、進化の原動力となるのです。

このような取り組みが現場でできる政府や企業こそ、コロナ禍という誰も経験したことがない危機を乗り越えることができるのではないでしょうか。

コメントをお書きください